はじめに:なぜ今、JPYCを知る必要があるのか?

PayPayやSuicaといった電子マネーがすっかり日常に溶け込んだ今、さらに新しいデジタルマネーが登場しています。それが「JPYC(ジェイピーワイシー)」です。

2025年10月27日、国内初となる日本円連動型ステーブルコインJPYCが正式に発行を開始しました。発行開始からわずか4時間で1,500万円分が発行されるなど、市場の注目度は非常に高くなっています。

もしあなたが「また新しい決済手段が出てきたのか」と思っているなら、ちょっと待ってください。JPYCは単なる電子マネーの新バージョンではありません。これは金融の仕組みそのものを変える可能性を秘めた、全く新しい決済インフラなんです。

実際、JPYC株式会社の岡部典孝代表取締役は「既存のVISAやマスターカードの決済、あるいは銀行の送金ネットワークを大きく上回る規模になるのではないか」と語っています。市場予測では、円建てステーブルコイン市場は2029年までに最大83兆円規模へ拡大する可能性があるとされています。

マーケターやビジネスパーソンとして、この新しい決済手段を理解しておくことは、今後のビジネス戦略を考える上で欠かせません。本記事では、JPYCの基本から実務での活用方法、そしてマーケティング視点での可能性まで、わかりやすく解説していきます。

JPYCの基本|3分でわかる概要

そもそもJPYCって何?

JPYCは、日本円と価値が連動した「ステーブルコイン」の一種です。ステーブルコインというのは、価格が安定している(Stable=安定した)暗号資産のことを指します。

ビットコインなどの一般的な暗号資産は価格が激しく変動しますよね。1日で数十万円も価格が上下することもあります。これでは決済手段として使いにくい。そこで登場したのが、法定通貨(円やドル)と価値を連動させることで価格を安定させたステーブルコインというわけです。

JPYCの最大の特徴は、1JPYC = 常に1円という価値が保たれていること。つまり、100JPYCを持っていれば、それは100円の価値があるということです。このシンプルさが、ビジネスでの活用を容易にしています。

公式が作成した動画もわかりやすいのでぜひご視聴ください。

JPYCの基本情報

JPYCの基本的な情報を表にまとめてみましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正式名称 | JPYC(Japan Yen Coin) |

| 発行開始日 | 2025年10月27日 |

| 発行体 | JPYC株式会社 |

| 法的分類 | 電子決済手段 |

| 価値連動 | 1JPYC = 1円(固定) |

| 裏付け資産 | 銀行預金・短期国債・現金 |

| 対応ブロックチェーン | Ethereum、Polygon、Avalanche |

| 発行・償還手数料 | 無料 |

| 金融庁登録 | 資金移動業者(第00099号) |

JPYC株式会社は2019年に設立され、「社会のジレンマを突破する」をミッションに掲げています。2020年から前払式支払手段としてJPYC Prepaidを発行してきましたが、2025年8月に金融庁から資金移動業者としての登録を受け、正式に電子決済手段としてのJPYCの発行が可能になりました。

ステーブルコインとは?初心者向け解説

ここで「ステーブルコイン」という言葉について、もう少し詳しく説明しておきましょう。

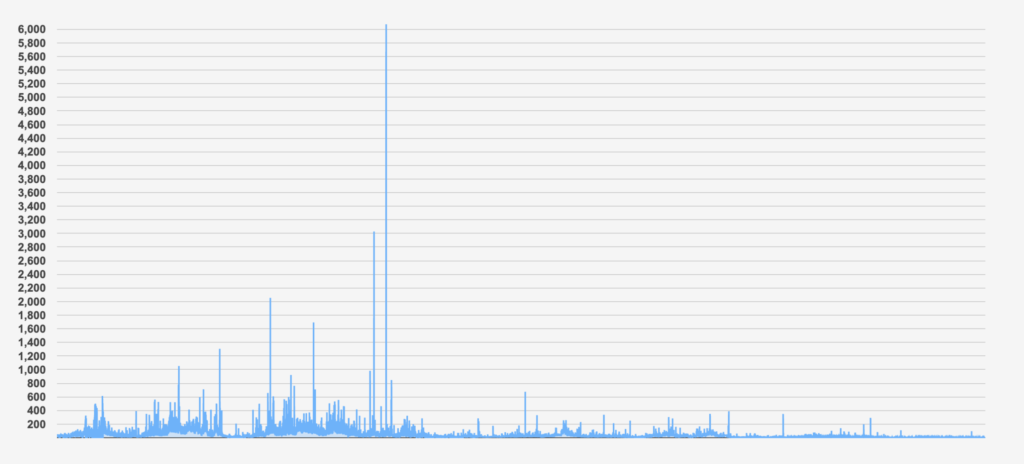

ステーブルコインは、価格の安定性を目的に設計された暗号資産の一種です。一般的な暗号資産であるビットコインは、需要と供給のバランスによって価格が大きく変動します。これは投資対象としては面白いのですが、日常的な決済手段としては使いにくいという問題がありました。実際に最近のビットコインの価格変動はこちらのチャートを見てもらえればです。現在基本的には上昇傾向ですが、上下してきた歴史があります。

そこで、特定の資産(法定通貨や金など)に価値を連動(ペッグ)させることで、価格変動を抑えたのがステーブルコインです。世界的にはテザー(USDT)やUSDコイン(USDC)といった米ドル連動型のステーブルコインが有名で、暗号資産市場の時価総額ランキングでも上位を占めています。

実際、2025年時点でステーブルコインの時価総額は2,500億ドル(約37兆円)を超え、一日の取引高は20兆円を超える規模にまで成長しています。そのうち約90%を米ドル連動型のUSDTとUSDCが占めているのが現状です。

JPYCは、そうした世界的な流れの中で登場した、国内初の日本円連動型ステーブルコインというわけです。

JPYCの仕組み|どうやって価値を保っているのか?

1円の価値を維持する仕組み

「1JPYC = 1円」という価値を常に保つために、JPYCは複数の仕組みを組み合わせています。この仕組みを理解することで、JPYCの信頼性がより明確になるでしょう。

JPYCの価値維持の仕組みは、主に以下の3つの柱で成り立っています。

第一に、完全な資産裏付けです。JPYCは発行されたすべてのトークンに対して、同額の日本円相当の資産を保有しています。具体的には、銀行預金、短期国債、現金といった流動性の高い資産のみで構成されており、現時点では銀行預金が5割、将来的には国債の比率を8割程度まで高める計画です。

第二に、発行と償還の保証です。JPYC EXという公式プラットフォームを通じて、ユーザーはいつでも1円=1JPYCのレートでJPYCを購入(発行)でき、同じく1JPYC=1円のレートで日本円に払い戻し(償還)できます。この両方向の交換が保証されていることで、二次市場でのJPYCの価格も1円から大きく乖離しない構造になっています。

第三に、法的な枠組みです。JPYCは金融庁の登録を受けた資金移動業者が発行する「電子決済手段」として、厳格な規制の下で運営されています。これにより、ユーザーの資産保護や透明性が法的に担保されているのです。

JPYCの収益モデル

ここで気になるのが「手数料無料で発行・償還できるのに、JPYC株式会社はどうやって儲けているのか?」という点でしょう。

JPYCのビジネスモデルは、銀行と似た仕組みになっています。ユーザーから預かった日本円を短期国債で運用し、その金利収入を主な収益源としているのです。

たとえば、100億円分のJPYCが発行されたとします。JPYC株式会社はこの100億円を短期国債で運用し、仮に年利1%だとすると年間1億円の金利収入が得られます。この金利収入がJPYC株式会社の収益となるわけです。

同社は今後3年で10兆円規模の発行残高を目標としており、その1%にあたる1,000億円規模の利益の実現を目指しています。この収益モデルは、ユーザーに手数料を請求せずとも事業として成立する仕組みになっているのです。

JPYCと他の決済手段の違い|何が革新的なのか?

PayPayやSuicaとの3つの大きな違い

JPYCは一見すると、PayPayやSuicaのような電子マネーと似ているように思えるかもしれません。しかし、実は根本的に異なる性質を持っています。

| 比較項目 | JPYC | PayPay/Suica | クレジットカード |

|---|---|---|---|

| 利用範囲 | 世界中のブロックチェーン対応サービス | 国内の加盟店のみ | VISA/Mastercard加盟店 |

| 手数料(加盟店) | ガス代のみ(数円〜数十円) | 決済額の1.5〜3.5% | 決済額の2〜5% |

| 送金機能 | 個人間で自由に送金可能 | アプリ内でのみ可能 | 基本的になし |

| 国際送金 | 低コストで即時可能 | 不可 | 高額な手数料 |

| プログラマビリティ | スマートコントラクトで自動化可能 | 不可 | 不可 |

| 資産の管理 | ユーザー自身がウォレットで管理 | 企業のサーバーで管理 | カード会社が管理 |

| 償還性 | いつでも1円で日本円に交換可能 | チャージ済み残高は払い戻し不可(原則) | 該当なし |

違いその1:利用範囲の広さ

PayPayやSuicaは、それぞれの加盟店でしか使えません。PayPayが使える店でSuicaは使えませんし、その逆も然りです。一方、JPYCはブロックチェーン上で動作するため、国内外を問わずブロックチェーンに対応したあらゆるサービスで利用できます。

たとえば、将来的にはアメリカの企業にJPYCで支払いをし、相手はUSDC(米ドル連動型ステーブルコイン)として受け取る、といったクロスボーダー取引が瞬時に実現できます。これは従来の銀行送金(SWIFT経由)では数日かかっていたものが、数分で完了するということを意味します。

違いその2:コスト構造

加盟店側から見ると、クレジットカードやPayPayを導入する場合、決済額の2〜5%程度の手数料を支払う必要があります。月商100万円の店舗なら、月2〜5万円が決済手数料として消えていく計算です。

一方、JPYCの場合、基本的にはブロックチェーンのガス代(ネットワーク利用料)のみが必要で、これは数円〜数十円程度。特にPolygonチェーンを使えば、数円以下に抑えることも可能です。この低コスト性は、特に薄利多売のビジネスにとって大きなメリットとなります。

違いその3:プログラマビリティ

これが最も革新的な点かもしれません。JPYCはスマートコントラクト(自動実行される契約プログラム)と組み合わせることで、決済を自動化できます。

たとえば、「毎月1日になったら自動的に家賃5万円分のJPYCを大家さんのウォレットに送金する」といったプログラムを組むことができます。経理担当者が毎月手作業で振込処理をする必要がなくなるわけです。

将来的には、AIエージェントがユーザーに代わって自動的に決済を行うような時代が来るかもしれません。その際、プログラム可能なJPYCのようなステーブルコインが重要な役割を果たすと考えられています。

JPYCの入手方法と使い方|実践ガイド

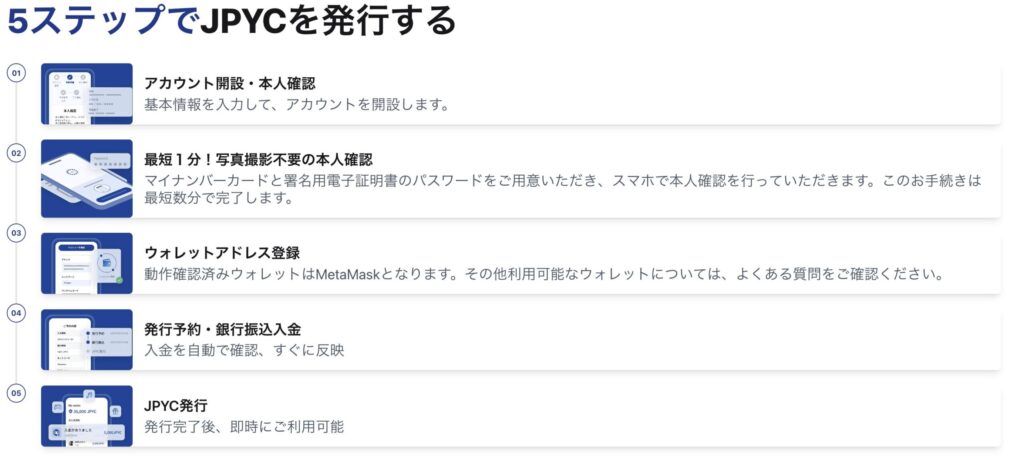

5ステップで始めるJPYC

JPYCを実際に使ってみたいという方のために、具体的な入手方法をステップバイステップで解説します。

STEP1: JPYC EXでアカウント開設

まず、JPYC公式の発行・償還プラットフォーム「JPYC EX」のログインページにアクセスし、基本情報を入力してアカウントを開設します。メールアドレスや氏名などの基本的な情報を登録するだけなので、数分で完了します。

STEP2: マイナンバーカードで本人確認

次に本人確認(KYC)を行います。ここがJPYCのユニークな点で、書類の写真撮影は不要です。マイナンバーカードと署名用電子証明書のパスワードを用意し、スマートフォンでICチップを読み取るだけで本人確認が完了します。この方法なら最短1分で手続きが終わります。

「銀行口座を作るより簡単」と岡部社長が語る通り、従来の金融サービスと比べて圧倒的にスムーズな体験が実現されています。

STEP3: ウォレットアドレスの登録

MetaMask(メタマスク)などの暗号資産ウォレットを用意し、そのアドレスをJPYC EXに登録します。ウォレットは、JPYCを保管・管理するためのデジタル財布のようなものです。

ウォレットの選択肢はいくつかありますが、初心者にはMetaMaskがおすすめです。Google Chromeの拡張機能として簡単にインストールでき、スマートフォンアプリもあります。

STEP4: 発行予約と銀行振込

JPYC EX上で発行予約を行い、購入したい金額とJPYCを受け取りたいブロックチェーン(Ethereum、Polygon、Avalancheから選択)を指定します。

現在は第二種資金移動業者としての枠組みのため、1回あたり100万円までという上限があります。ただし、将来的には第一種資金移動業のライセンス取得を目指しており、この上限も緩和される予定です。

その後、案内される銀行口座へ日本円を振り込みます。入金が自動で確認されると、JPYCが発行され、登録したウォレットに即座に送信されます。

STEP5: JPYCを受け取り・利用開始

発行されたJPYCは即時にウォレットで利用可能になります。これで準備完了です。

以上のステップは公式の動画でもわかりやすく案内されていますのでぜひご視聴ください。

JPYCの具体的な使い道

入手したJPYCは、すでにさまざまな場面で利用できるようになっています。

クレジットカード返済

2025年10月から、ナッジ株式会社が提供するクレジットカード「Nudge」の返済にJPYCを利用できるようになりました。これは国内初のクレジットカード返済へのステーブルコイン導入となります。

世界1億5,000万超のVISA加盟店で利用した分を、JPYCで支払える環境が整ったことになります。指定ウォレットアドレスへJPYCを送金するだけで返済が完了するため、銀行引き落としのように残高不足を心配する必要もありません。

実店舗での決済(準備中)

JPYC社は電算システムとの基本合意を発表しており、全国のコンビニエンスストアやドラッグストアなど6万5千店以上で展開する決済ネットワークを活用し、QRコードやバーコードを用いたJPYC決済の実現を目指しています。

これが実現すれば、セブンイレブンやローソン、ドラッグストアなどでJPYCを使って買い物ができるようになります。

Web3サービスでの利用

JPYCは、DeFi(分散型金融)サービスやNFTマーケットプレイスなど、さまざまなWeb3サービスで既に利用可能です。従来、こうしたサービスを利用するには米ドル建てのUSDCやUSDTを使う必要がありましたが、JPYCの登場により日本円感覚で利用できるようになりました。

特にWeb3領域で活動するユーザーにとっては、会計・税務処理の簡素化という大きなメリットがあります。JPYCは日本円建てで1JPYC=1円として会計処理できるため、為替変動を考慮する必要がなく、確定申告が格段に楽になります。

国際送金・法人決済

海外への送金や、海外企業との取引にもJPYCは威力を発揮します。従来の銀行送金(SWIFT経由)では数日かかり、手数料も数千円単位でかかっていたものが、JPYCなら数分で完了し、手数料も数十円程度に抑えられます。

たとえば、海外の取引先に報酬を支払う場合、JPYCで送金すれば相手側は自国のステーブルコイン(USDCなど)に即座に交換できます。これにより、為替レートの変動リスクも最小化できるのです。

マーケター視点で見るJPYCの可能性

ビジネスにおける活用シーン

マーケターやビジネスパーソンとして、JPYCをどう活用できるのか、具体的なシーンを見ていきましょう。

| 活用シーン | 従来の方法 | JPYCでの改善点 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| 給与・報酬支払い | 銀行振込(手数料220〜880円/件) | JPYC送金(手数料数円〜数十円) | コスト削減、即時着金 |

| 海外パートナーへの支払い | 国際送金(手数料数千円、3〜5営業日) | JPYC送金(手数料数十円、数分) | コスト95%削減、時間99%短縮 |

| 定期支払い(家賃、リース料など) | 毎月手動で振込処理 | スマートコントラクトで自動送金 | 業務自動化、人的ミス削減 |

| ECサイトの決済手数料 | クレカ決済手数料3〜5% | JPYC決済(ガス代のみ) | 粗利率改善 |

| ポイント・リワードプログラム | 自社ポイントシステム構築 | JPYCで直接付与 | システムコスト削減、即時換金性 |

効率化の具体例:経理業務の自動化

JPYC社の岡部社長が指摘するように、JPYCは「効率が悪いところの効率を良くする」技術です。

たとえば、多くの企業では経理担当者が毎月、取引先への支払いのために何時間も銀行の振込画面と格闘しています。振込先情報を確認し、金額を入力し、承認フローを回し、2段階認証を突破する...この作業を何十件、何百件と繰り返しているのが現状です。

JPYCとスマートコントラクトを組み合わせれば、こうした作業を完全に自動化できます。「毎月25日に取引先Aに50万円分のJPYCを送金」というプログラムを一度設定してしまえば、以降は人の手を介さずに自動的に実行されます。

これにより、経理担当者は単純作業から解放され、より戦略的な業務に時間を使えるようになるでしょう。

新しいマーケティング施策の可能性

JPYCの特性を活かした、これまでにないマーケティング施策も考えられます。

たとえば、「商品購入者に即座にJPYCで5%キャッシュバック」といった施策。従来のポイントシステムでは、ポイント付与のシステム構築に多額のコストがかかり、またユーザーにとってもポイントの使い道が限定されるという課題がありました。

JPYCなら、購入と同時に購入者のウォレットに直接JPYCを送金できます。受け取ったユーザーは、そのJPYCを他の店舗で使うことも、日本円に交換することもできます。つまり、実質的な現金還元が可能になるのです。

また、インフルエンサーマーケティングにおいても、報酬支払いがスムーズになります。海外のインフルエンサーに依頼する場合、従来は国際送金の手続きが煩雑でしたが、JPYCなら数分で完了します。

市場規模と成長予測

JPYCを含むステーブルコイン市場は、今後どこまで成長するのでしょうか。

| 項目 | 2025年 | 2030年予測(保守的) | 2030年予測(楽観的) |

|---|---|---|---|

| 世界のステーブルコイン市場(シティ銀行レポートより) | 約49兆円 | 約290兆円 | 約611兆円 |

| 円建てステーブルコイン市場 | 数億円 | 約29兆円 | 約83兆円 |

| JPYC発行残高目標 | - | 10兆円(3年後) | - |

世界的に見ると、2019年には約637億円程度だったステーブルコイン市場は、2025年には約49兆円まで拡大しています。そして2030年には約290〜611兆円まで拡大するとの予測もあります。

JPYCの岡部社長は、「GDPなどを踏まえると、日本円がその市場規模の10%程度を取れる可能性があり、うまくいけば5年後に60兆円規模になる」と強調しています。

これは決して夢物語ではありません。実際、米財務長官は「ステーブルコイン市場は2030年までに3.7兆ドル(540兆円)に成長する可能性がある」と公式に発言しています。

JPYCは国内ステーブルコイン市場の約99%のシェアを持っており、規制整備や事業提携の加速により、グローバルな決済標準となるポテンシャルを秘めています。PayPayなど現行電子マネーを超える「新世代のデジタル決済インフラ」として、日常生活からWeb3、行政DX、グローバルビジネスまで幅広い変革を牽引する存在になる可能性が高いのです。

JPYCのリスクと注意点|知っておくべきこと

JPYCには大きな可能性がある一方で、新しい技術であるがゆえのリスクも存在します。ビジネスで活用する前に、これらのリスクを正しく理解しておきましょう。

技術的リスク

ウォレットの秘密鍵管理

JPYCは自分でウォレットを管理する「セルフカストディ」という方式を採用しています。これは資産を自分で完全にコントロールできるという大きなメリットがある反面、秘密鍵(ウォレットのパスワードのようなもの)を紛失すると、二度と資産を取り戻せないというリスクもあります。

従来の銀行なら、パスワードを忘れても本人確認ができれば再発行してもらえます。しかし、ブロックチェーンの世界では、秘密鍵を失うことは資産を失うことと同義です。

そのため、秘密鍵は必ず安全な場所に複数バックアップを取り、絶対に他人に見せないようにする必要があります。

スマートコントラクトのバグ

JPYCをDeFiサービスなどで運用する場合、スマートコントラクト(自動実行プログラム)のバグによって資産を失うリスクがあります。過去には、有名なDeFiプロジェクトでもバグが原因で数百億円規模の損失が発生した事例があります。

新しいDeFiサービスを利用する際は、そのプロジェクトの監査状況や実績を確認し、最初は少額から試すことをおすすめします。

ブロックチェーンのガス代変動

JPYCの送金には、ブロックチェーンのネットワーク利用料(ガス代)がかかります。通常は数円〜数十円程度ですが、ネットワークが混雑すると数千円に跳ね上がることもあります。以下イーサリアムのガス代のチャートです。

ただし、JPYCは複数のブロックチェーンに対応しているため、Ethereumが混雑している場合はPolygonやAvalancheを使うことで、常に低コストでの送金が可能です。

規制・法的リスク

規制環境の変化

ステーブルコインは比較的新しい金融商品であり、規制環境がまだ流動的です。日本では2023年6月の資金決済法改正で法的枠組みが整備されましたが、今後さらなる規制変更がある可能性も否定できません。

ただし、日本政府は「経済財政運営と改革の基本方針2023」において、利用者保護を考慮しつつ、ステーブルコインやセキュリティトークンの発行・流通を促進する取り組みを行うことを明確に示しています。つまり、国としてステーブルコインを推進する方向性は明確です。

マネーロンダリング対策

JPYC社は、FATF(金融活動作業部会)などの国際基準に準拠したマネーロンダリング対策を実施しています。発行・償還時の本人確認(KYC)を徹底し、不正利用が確認された場合には当局の指示に従って送金を止める体制を整備しています。

むしろ、現金と比べてブロックチェーン上の取引は透明性が高く、不正が可視化しやすいという利点もあります。

経済的リスク

発行上限(現時点)

現在、JPYCは第二種資金移動業者としての枠組みで運営されているため、1回あたり100万円までという発行上限があります。大規模な法人決済には不向きな場面もあるでしょう。(第一種資金移動業者と第二種資金移動業者の違いは財務省 関東財務局のページをご確認ください。)

ただし、JPYC社は将来的に第一種資金移動業のライセンス取得を目指しており、この上限は将来的に緩和される予定です。

裏付け資産のリスク

JPYCの価値は、銀行預金や短期国債といった裏付け資産によって保証されています。理論上、これらの裏付け資産に問題が生じた場合(たとえば銀行の破綻や国債のデフォルト)、JPYCの価値も影響を受ける可能性があります。

ただし、現時点では銀行預金が5割、将来的には国債の比率を8割程度まで高める計画であり、非常に安全性の高い資産構成となっています。また、万が一日本国債がデフォルトするような事態になれば、それはJPYCだけでなく日本円そのものの信頼が揺らぐ状況であり、JPYC固有のリスクとは言い難いでしょう。

リスク管理のベストプラクティス

| リスク項目 | 対策 |

|---|---|

| 秘密鍵の紛失 | 複数の安全な場所にバックアップ、ハードウェアウォレットの利用検討 |

| フィッシング詐欺 | 公式サイトのURLを確認、メールのリンクを安易にクリックしない |

| スマートコントラクトのバグ | 新しいサービスは少額から試す、監査済みのプロジェクトを選ぶ |

| ガス代の急騰 | 複数のブロックチェーンを使い分ける、急ぎでない送金は混雑時を避ける |

| 規制変更 | 公式情報を定期的にチェック、大きな資金を長期保有する場合は分散も検討 |

これらのリスクを理解し、適切に対策を取ることで、JPYCを安全に活用できます。新しい技術だからこそ慎重に、しかし可能性を恐れずに挑戦していく姿勢が重要です。

JPYCの未来とビジネスへの影響

今後の展開予測

JPYCは発行開始されたばかりですが、すでに多くの企業や金融機関との提携が進んでいます。

金融機関との連携

ゆうちょ銀行は、ディーカレットDCPが開発するデジタル通貨「DCJPY」を導入すると報じられています。これは1円=1DCJPYとして発行され、貯金者はデジタル通貨を金融商品の決済に使えるようになります。

また、三井住友フィナンシャルグループ、SBI証券、大和証券なども、ステーブルコインを活用した共同実証プロジェクトに参画しています。メガバンクも無視できない存在として、ステーブルコインへの対応を急いでいるのが現状です。

AI時代の決済インフラ

岡部社長は、「AIエージェントが発展する時代になり、AIエージェントが秘書のように決済を含めた作業を自動化してくれる際に、ステーブルコインが有効に活用できる」と語っています。

たとえば、AIアシスタントが「来月の出張のためにホテルと航空券を予約しておきます」と言って、自動的にJPYCで決済を完了させる。そんな未来が数年以内に実現するかもしれません。

政治・行政での透明性向上

ブロックチェーン上で記録されるため、透明性の確保にも繋がります。岡部社長は「政治資金や国の予算がステーブルコインで分配されれば、不正な支出もすぐに可視化される」と指摘しています。

実際、一部の地方自治体では、補助金を迅速に支給する手段としてデジタル通貨の活用を視野に入れ始めています。

マーケターが今すべきこと

では、マーケターやビジネスパーソンとして、今この瞬間から何をすべきでしょうか。

第一段階:理解と体験(今すぐ)

まずは、JPYCを実際に入手して使ってみることをおすすめします。100円分だけでも構いません。実際に触れてみることで、その利便性やポテンシャルを肌で感じられます。筆者も少額ですが実際に登録、購入してみました。

また、競合他社や関連業界の動向をウォッチしておくことも重要です。どの企業がどのようにステーブルコインを活用しようとしているのか、アンテナを張っておきましょう。

第二段階:自社ビジネスへの適用検討(3〜6ヶ月後)

自社のビジネスモデルの中で、JPYCを活用できるポイントがないか検討してみましょう。

決済手数料の削減、業務の自動化、新しい顧客体験の提供など、さまざまな角度から可能性を探ります。特に、海外展開を考えている企業や、Web3関連のビジネスを手がけている企業にとっては、早期に対応することで競争優位性を築けるチャンスです。

第三段階:実験的導入(1年後)

市場の成熟を見ながら、実験的にJPYCを導入してみましょう。まずは小規模な取引や、特定の顧客セグメントに限定してテストを行い、効果を測定します。

失敗してもダメージが少ない範囲で試行錯誤を重ね、ノウハウを蓄積していくことが重要です。

変化を恐れず、しかし慎重に

新しい技術が登場したとき、私たちには二つの選択肢があります。変化を恐れて傍観者でいるか、早期に理解し体験し適応していくか。

歴史を振り返ると、インターネット、スマートフォン、SNS、電子マネーと、新しい技術が登場するたびに同じような議論が繰り返されてきました。そして、早期に適応した企業や個人が大きな成果を手にしてきたのも事実です。直近で当たり前に使われている生成AIを見てみてください。

JPYCを含むステーブルコインも、同じような変革をもたらす可能性を秘めています。ただし、リスクを理解せず無謀に飛び込むのは賢明ではありません。慎重に学び、小さく試し、徐々にスケールしていく。そんなアプローチが、今求められているのではないでしょうか。

まとめ:JPYCが拓く新しい金融の世界

ここまで、JPYCの基本から実務での活用方法、リスク、そして未来の可能性まで幅広く見てきました。最後に、本記事の重要ポイントをまとめておきましょう。

Key Takeaways

JPYCの本質を理解する JPYCは単なる電子マネーの新バージョンではありません。ブロックチェーン技術を基盤とした、プログラム可能で国境を越えて使える、全く新しい決済インフラです。1JPYC = 常に1円という価値の安定性と、銀行預金・短期国債による完全な資産裏付けにより、信頼性の高いデジタルマネーとして設計されています。

従来の決済手段との決定的な違い PayPayやクレジットカードと比べて、JPYCは利用範囲が圧倒的に広く(国内外のブロックチェーン対応サービス全て)、コストが劇的に安く(ガス代のみ)、プログラマビリティにより業務の自動化が可能という、三つの大きなアドバンテージを持っています。

実用化は既に始まっている クレジットカード返済への対応は既に実現し、実店舗決済も準備が進んでいます。Web3サービスでの利用、国際送金、法人決済など、多様なユースケースが次々と生まれています。これは遠い未来の話ではなく、今まさに起きている変化なのです。

市場規模の爆発的成長が予測されている 世界のステーブルコイン市場は2030年に約290〜611兆円規模へと成長すると予測され、その約10%を円建てステーブルコインが占める可能性があります。JPYCは国内市場の約99%のシェアを持ち、この成長の中心的存在になるポテンシャルを秘めています。

リスク管理が成功の鍵 新しい技術にはリスクが付きものです。秘密鍵の管理、スマートコントラクトのバグ、規制変更など、様々なリスクを理解し、適切な対策を取ることが重要です。しかし、これらのリスクは適切に管理すれば克服可能であり、可能性を恐れる理由にはなりません。

マーケターとしてのアクション 今すぐできることは、まずJPYCを実際に体験してみることです。そして、自社ビジネスでの活用可能性を検討し、小規模な実験から始めてノウハウを蓄積していく。早期に理解し適応した企業が、次の時代の競争優位性を築くことができるでしょう。

国も推進している新しい金融インフラ 日本政府は「経済財政運営と改革の基本方針2023」でステーブルコインの推進を明確に打ち出しており、規制整備も進んでいます。これは一時的なブームではなく、国家戦略の一環として進められている大きな変革です。

AIエージェント時代の基盤通貨 将来、AIが私たちの代わりに自動的に決済や送金を行う時代が来るでしょう。その時、プログラム可能なJPYCのようなステーブルコインが重要な役割を果たすと期待されています。今JPYCを理解し、使いこなせるようになっておくことは、そうした未来への準備にもなります。

JPYCの登場は、PayPayが現金決済を変えたように、あるいはインターネットがコミュニケーションを変えたように、私たちの金融システムを根底から変える可能性を秘めています。

変化の波は既に始まっています。その波に乗るか、取り残されるか。今、私たちマーケターやビジネスパーソンに問われているのは、新しい技術を理解し、自社のビジネスにどう活かしていくかを考える力です。

まずは小さな一歩から。100円分でもいいので、実際にJPYCを入手して使ってみてください。その体験が、次の時代のビジネス戦略を考えるヒントになるはずです。

参考サイト