はじめに:なぜ今、Microsoftの決算から学ぶべきなのか?

「AI投資が本当に収益化できるのか?」「クラウドビジネスの成長は持続可能なのか?」——2025年10月29日に発表されたMicrosoftのFY26 Q1決算は、こうした疑問に対する明確な答えを示しました。総収益777億ドル(前年比18%増)、営業利益380億ドル(24%増)という圧倒的な数字の裏には、単なる技術力だけでなく、緻密なマーケティング戦略と市場対応力が隠されています。

本記事では、マーケターの視点から「なぜMicrosoftは成長し続けられるのか」「どのような戦略が数字を生み出しているのか」を徹底的に言語化していきます。あなたの業務に活かせる具体的なヒントが、きっと見つかるはずです。

Microsoft概要:なぜこの企業が選ばれ続けるのか?

Microsoftは1975年創業、現在は時価総額3兆ドルを超える世界最大級のテクノロジー企業です。WindowsやOfficeといった定番製品から、Azure、Microsoft 365、LinkedInなど、個人から企業まで幅広い顧客基盤を持っています。

企業が持つ3つの独自価値

| 価値ポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| エコシステムの完成度 | WindowsからOffice、Azureまで、業務の全領域をカバーする統合プラットフォームを提供。一度導入すると他社への移行コストが高く、スイッチングバリアが非常に強い。 |

| AI × クラウドの先行投資 | OpenAIへの投資(累計130億ドル以上)を通じて、生成AI分野で圧倒的な優位性を確立。Azure上でAIサービスを展開し、技術とビジネスモデルの両面でリードしている。 |

| B2B市場での信頼性 | 長年のエンタープライズ向けビジネスで培った信頼とサポート体制。Fortune 500企業の80%以上がAzure AIを利用するなど、法人顧客からの支持が厚い。 |

特筆すべきは、消費者向け(B2C)と法人向け(B2B)の両方で強固なポジションを築いている点です。個人ユーザーは自宅でWindows PCを使い、職場ではMicrosoft 365で業務を行う——この「仕事と生活の両面での存在感」が、Microsoftの持続的な競争優位性を生み出しています。

今回の決算ハイライト:数字が語る成長のシグナル

FY26 Q1(2025年7-9月期)の業績は、Microsoftの戦略転換が見事に結実した結果となりました。以下の表で全体像を把握しましょう。

全体業績サマリー

| 指標 | FY26 Q1実績 | 前年比成長率(実数) | 前年比成長率(為替調整後) |

|---|---|---|---|

| 総収益 | 777億ドル | +18% | +17% |

| 営業利益 | 380億ドル | +24% | +22% |

| 純利益(GAAP) | 277億ドル | +12% | +11% |

| 純利益(非GAAP) | 308億ドル | +22% | +21% |

| 希薄化後EPS(GAAP) | 3.72ドル | +13% | +11% |

| 希薄化後EPS(非GAAP) | 4.13ドル | +23% | +21% |

特に注目すべきは、営業利益率が49%という驚異的な数字です。これは単に売上を伸ばしただけでなく、収益性の高いビジネスモデルへのシフトが成功していることを示しています。

セグメント別業績の詳細

Microsoftは3つの事業セグメントで構成されています。それぞれの収益構造を見ていきましょう。

| セグメント | 収益(億ドル) | 成長率 | 主な貢献要因 |

|---|---|---|---|

| Productivity and Business Processes (Microsoft 365、LinkedIn、Dynamics等) | 330 | +17% | Microsoft 365 Commercial(企業向け)の成長とCopilot機能の浸透。中小企業とフロントライン労働者向けシート数が6%増加。 |

| Intelligent Cloud (Azure、Windows Server等) | 309 | +28% | Azure単体で40%成長(為替調整後39%)。AI関連サービスとクラウド移行の加速が継続。OpenAIとの提携によるコミットメントも寄与。 |

| More Personal Computing (Windows、Xbox、検索広告等) | 138 | +4% | Windows 10サポート終了前の駆け込み需要でOEM収益が18%増。検索・ニュース広告も16%成長し、ハードウェアの落ち込みをカバー。 |

この構成比を見ると、クラウド関連事業(Intelligent Cloud + Microsoft 365 Commercial)が全体の約6割を占め、今後も成長エンジンとしての役割が期待されることがわかります。

マーケティング観点での注目ポイント:成功の裏にある3つの戦略

数字の裏側には、Microsoftならではの戦略的な意思決定とマーケティング施策があります。ここでは特に重要な3つのポイントを深掘りしていきます。

ポイント1:「AI × 既存顧客基盤」の掛け算戦略

Microsoftの最大の強みは、既にいる顧客にAI機能を届ける仕組みを持っていることです。ゼロからAIサービスを販売するのではなく、既存のMicrosoft 365やAzure上に「Copilot」という形でAI機能を追加する——この戦略により、顧客獲得コスト(CAC)を抑えながら、ARPU(顧客単価)を引き上げることに成功しています。

例えば、Microsoft 365 Commercialの収益成長率17%の内訳を見ると、「シート数成長6% + ユーザーあたり収益(RPU)の増加」という構造になっています。これは、E5プランやCopilot for Microsoft 365などの高付加価値サービスへのアップセルが機能していることを示しています。

マーケターが学ぶべきポイント:

- 新規顧客獲得よりも、既存顧客のLTV(顧客生涯価値)最大化にフォーカスする戦略の有効性

- 追加機能を「オプション」ではなく「必須のアップグレード」として位置づける価値提案の重要性

ポイント2:B2B市場での「供給制約マーケティング」

今回の決算で明らかになったのは、Azureの成長が「需要不足」ではなく「供給不足」によって制限されているという事実です。Commercial bookings(商業契約残高)が前年比112%という驚異的な伸びを示した背景には、OpenAIとのAzure利用契約が大きく寄与しています。

さらに、資本支出(CapEx)が349億ドル(前年比74%増)に達し、その約半分がGPUやCPUなどのAIインフラに投じられているという情報も重要です。つまり、Microsoftは「需要に供給が追いつかない」状況を、むしろブランド価値を高める機会として活用しているのです。

供給制約がある状況下では、以下のような市場心理が働きます:

- 「Azureを使えることがステータス」という認識の醸成

- 顧客の早期契約・長期契約へのインセンティブ化

- 競合他社との差別化ポイントとしての「安定供給力」のアピール

マーケターが学ぶべきポイント:

- 供給制約を「品質へのこだわり」や「選ばれた顧客へのサービス」としてポジティブに伝えるメッセージング

- 待機リストやベータプログラムなど、希少性を活用したブランディング手法

ポイント3:チャネル戦略の多様化による「全方位成長」

Microsoftの成長を支えているもう一つの要因は、複数のチャネルで同時に成長を実現している点です。

| チャネル/顧客セグメント | 成長状況 | 戦略的アプローチ |

|---|---|---|

| 大企業(エンタープライズ) | Microsoft 365 Commercialで安定成長 | E5プランとCopilotによる高付加価値化、長期契約の推進 |

| 中小企業(SMB) | シート数6%増、フロントライン労働者向けも拡大 | 導入しやすい価格設定と簡易な管理機能で参入障壁を下げる |

| 個人ユーザー(コンシューマー) | Microsoft 365 Consumer 26%成長、サブスクリプション7%増 | ファミリープランの訴求、OneDriveストレージ拡張などの付加価値提供 |

| 開発者エコシステム | Azure成長40%、Fortune 500の80%がAzure AI利用 | 開発者向けツール無償提供、コミュニティ形成、学習リソースの充実 |

| 広告ビジネス | 検索・ニュース広告16%成長 | EdgeブラウザとBing検索の連携強化、サードパーティーパートナーシップ拡大 |

この「全方位戦略」により、一つのセグメントが失速しても他のセグメントでカバーできる、リスク分散された成長構造を実現しています。実際、Xboxハードウェアが29%減という大幅な落ち込みを見せた一方で、More Personal Computingセグメント全体では4%のプラス成長を維持できたのは、Windows OEMと検索広告の好調がカバーしたためです。

マーケターが学ぶべきポイント:

- 一つのチャネルや顧客セグメントに依存しない、分散型の成長戦略

- 異なる顧客ニーズに合わせた価格帯とサービスレベルの設計(プロダクトラダー戦略)

Microsoftの学べる良い点:マーケターが真似すべき3つの要素

ここまで見てきたMicrosoftの戦略から、自社のマーケティング活動に応用できる具体的な要素を整理しましょう。

1. 「プラットフォーム思考」でスイッチングコストを高める

Microsoftの強さは、個別製品の優秀さだけではありません。Windows、Office、Azure、LinkedInといった複数のサービスが相互に連携し、顧客がエコシステム全体から離れにくい構造を作り上げています。

例えば、Microsoft Teamsで会議をしながら、OneDriveに保存されたファイルをWordで共同編集し、その内容をSharePointで社内共有する——この一連の流れがシームレスに行えることが、競合製品への乗り換えを心理的・実務的に困難にしています。

自社への応用例:

- 単品販売ではなく、複数商品・サービスの組み合わせ提案

- ロイヤルティプログラムやポイント制度でのエコシステム化

- API連携やデータ連動による他社製品との協業(オープンエコシステム戦略)

2. 「アップセル × クロスセル」の徹底したデータ活用

Microsoft 365 Commercialの成長内訳(シート数成長6% + RPU増加)が示すように、Microsoftは既存顧客のアップセルに非常に力を入れています。Copilot for Microsoft 365(月額30ドル追加)のような追加オプションを、「あると便利」ではなく「業務効率化に不可欠」として訴求することで、顧客単価を引き上げています。

また、LinkedInのMarketing Solutions部門が10%成長していることからも、B2Bマーケターに対する広告提案の強化が読み取れます。Microsoft 365で働き方データを、LinkedInで人材・マーケティングデータを押さえることで、顧客に複数の接点を持つ戦略です。

自社への応用例:

- 利用状況データを分析し、アップセル提案を自動化

- カスタマーサクセスチームによる能動的なアップグレード提案

- 「入門プラン→標準プラン→プレミアムプラン」の明確な価値階段の設計

3. 「長期契約 × 定期収益」モデルで予測可能な売上を確保

Commercial remaining performance obligation(商業契約残高)が3,920億ドルに達し、前年比51%増という驚異的な成長を見せました。これは、顧客との長期契約を積極的に進め、将来の売上を事前に確保する戦略が功を奏していることを示しています。

サブスクリプションモデルの本質は、単なる「月額課金」ではなく、顧客との継続的な関係構築とデータ蓄積にあります。Microsoftは、契約期間中の顧客データを分析し、更新時期の最適なアップグレード提案や、解約リスクの事前察知を行っています。

自社への応用例:

- 年間契約・複数年契約への誘導(割引インセンティブの提供)

- 自動更新設定のデフォルト化(オプトアウト方式)

- 契約残期間や利用頻度に基づくカスタマイズされたリテンション施策

考えられる改善点・リスク要因:成長の影に潜む課題

Microsoftの決算は圧倒的な成功を示していますが、マーケターとして見逃せない課題やリスク要因も存在します。

課題1:AI投資のROI(投資対効果)に対する市場の懸念

今回の決算では、OpenAIへの投資に関連する損失が31億ドル(前年同期は5億ドル)計上されました。非GAAP(調整後)ベースでは純利益308億ドルと好調ですが、GAAP(会計基準)ベースでは277億ドルと、この投資損失が利益を圧迫しています。

また、資本支出が349億ドルと前年比74%増という巨額投資が続いており、CFOのAmy Hoodは「FY26の設備投資成長率はFY25を上回る」とコメントしています。これは投資家にとって「いつ回収できるのか?」という不安材料になりかねません。

マーケティング視点での考察: AIによる収益化の道筋を顧客・投資家に明確に示す必要があります。例えば、「Copilot導入企業の生産性が○%向上」「Azure AIを使った企業のコスト削減額」など、定量的な成功事例の積極的な開示が求められます。

課題2:クラウド市場の競争激化と価格圧力

AzureはAWS、Google Cloudと並ぶクラウド三強の一角ですが、競合の追い上げも激しくなっています。特にGoogle Cloudは前四半期32%成長、AWSは17.5%成長と、それぞれ強みを持つ領域で差別化を図っています。

さらに、クラウドサービスのコモディティ化も進行しつつあります。基本的なストレージやコンピューティングサービスは価格競争に陥りやすく、差別化要素としてのAI機能やセキュリティ機能の訴求がますます重要になっています。

マーケティング視点での考察: 価格競争に巻き込まれないためには、「Azure = AIに最も強いクラウド」というポジショニングの強化が必要です。技術的な優位性だけでなく、導入事例、コンサルティング支援、エコシステムパートナーとの連携など、総合的なソリューション提供力で勝負する必要があります。

課題3:ハードウェア事業の構造的な弱さ

Xboxハードウェアが29%減という大幅な落ち込みを見せたことは、ハードウェア依存型ビジネスの限界を示しています。コンソール市場はPlayStationやNintendo Switchとの競争が激しく、Microsoftの強みが発揮しにくい領域です。

一方で、Xbox Game Passなどのサブスクリプションサービスとサードパーティコンテンツは1%とわずかながら成長しており、ハードウェア販売からサービス収益へのシフトが進行中です。

マーケティング視点での考察: 今後は「ハードウェアは顧客接点の一つ」と位置づけ、利益の源泉をサービス・コンテンツ側に移す戦略が望ましいです。例えば、ハードウェアの価格を抑えて普及を促進し、その後のサービス収益で回収する「レーザー&ブレード」モデルの徹底です。

今後も継続的に成長する余地があるのか?その理由

結論から言えば、Microsoftの成長余地はまだ大きいと考えられます。以下の3つの観点から、その理由を説明します。

理由1:AI市場の拡大とMicrosoftのポジション

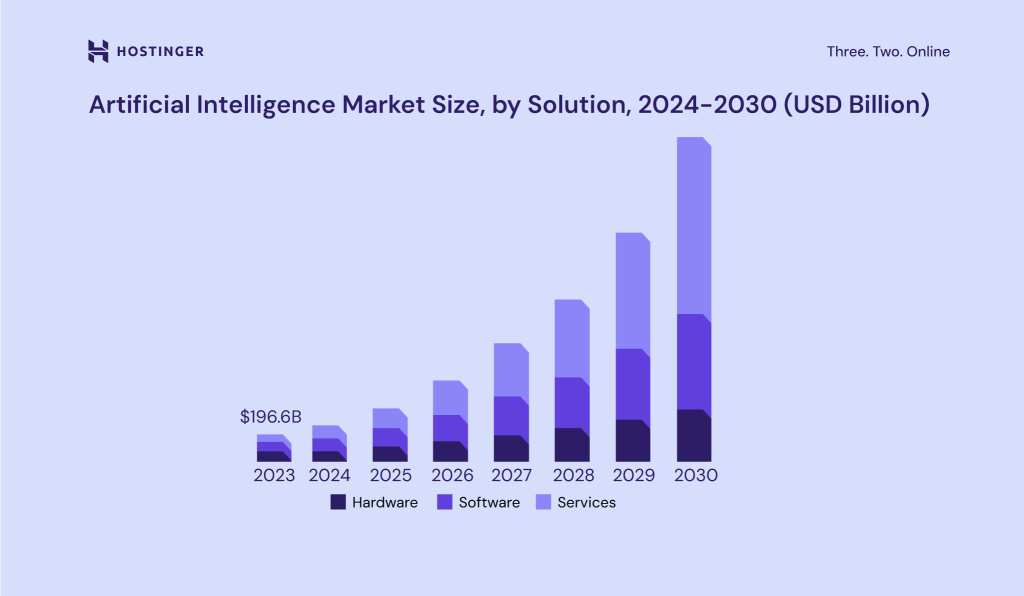

AI市場は2030年までに毎年37%の急成長すると予測されています(HOSTINGER調査)。Microsoftは、OpenAIとの戦略的パートナーシップにより、この成長市場の中心に位置しています。

特に、Azure上で動作するAI Foundryサービスは、Fortune 500企業の80%が利用しており、エンタープライズAI市場での圧倒的なシェアを築いています。今後、中小企業や新興国市場へのAIサービス展開が進めば、さらなる成長が期待できます。

理由2:クラウド移行の「まだ道半ば」状況

様々な調査で今後10年間でクラウド移行が加速すると予測されていますが、オンプレミスとクラウドのハイブリットの運用を模索企業も増えています。

Microsoftは、Windows Serverやオンプレミス版Office製品から、Azure・Microsoft 365への移行を支援する「ハイブリッドクラウド戦略」を展開しており、既存顧客基盤をクラウドへと誘導する仕組みが整っています。

理由3:エコシステム強化による「離脱困難な構造」

Microsoft 365、Azure、Dynamics 365、LinkedIn、GitHub、Power Platformなど、Microsoftは業務の全領域をカバーする製品ラインナップを持っています。これらが相互に連携することで、顧客は一度導入すると他社への乗り換えコストが極めて高くなります。

さらに、サードパーティーのISV(独立系ソフトウェアベンダー)やSIer(システムインテグレーター)との連携も強化しており、Azure Marketplaceには数万のサービスが登録されています。このエコシステムの拡大が、Microsoftのプラットフォーム価値をさらに高めています。

まとめ:マーケターが今日から実践できる5つのKey Takeaways

Microsoft FY26 Q1決算から得られた、マーケティング戦略のエッセンスをまとめます。

- 既存顧客のLTV最大化を最優先に:新規獲得よりも、既存顧客へのアップセル・クロスセルに注力し、ARPU(顧客単価)を引き上げる戦略が効果的。Microsoftは「シート数増加 + 単価向上」のダブルエンジンで成長を実現している。

- プラットフォーム思考で顧客を囲い込む:単品販売ではなく、複数サービスを統合したエコシステムを構築し、スイッチングコストを高める。顧客が「一部だけ乗り換える」ことを困難にする仕組み作りが重要。

- 供給制約をブランド価値に変える:需要が供給を上回る状況を「希少性」「品質へのこだわり」として訴求し、顧客の早期契約・長期契約を促進する。待機リストやベータプログラムなど、希少性を演出する施策も有効。

- 長期契約とサブスクリプションで予測可能な売上を確保:Commercial bookings(契約残高)の積み上げにより、将来の売上を事前に確保。定期収益モデルは、財務の安定性とマーケティング投資の継続性をもたらす。

- データドリブンな顧客体験の最適化:利用データを分析し、顧客ごとに最適なタイミングでのアップグレード提案や、解約リスクの事前察知を実施。カスタマーサクセスチームとマーケティングチームの連携が鍵となる。

最後に:

Microsoftの決算は、単なる「業績が良かった」という報告以上の意味を持っています。それは、AI時代のクラウドビジネスにおいて、「技術力 × マーケティング戦略 × 顧客基盤」の三位一体が生み出す圧倒的な競争優位性の証明です。

あなたの会社が扱う商品やサービスは、Microsoftとは異なるかもしれません。しかし、「既存顧客の深掘り」「エコシステム構築」「長期契約モデル」といった戦略の本質は、どの業界・規模の企業にも応用可能です。

今日から、自社のマーケティング戦略に「Microsoftの視点」を取り入れてみませんか?

参考文献・データソース