はじめに:BtoB企業が直面する「売上は伸びても利益が出ない」ジレンマ

多くのBtoB企業が抱える悩みは、売上は伸びているのに利益率が改善しない、あるいは受注量は増えても収益につながらないというジレンマです。特に製造業では、原材料費の高騰や人件費の上昇、為替の影響など、コントロールしにくい外部要因に振り回されることも少なくありません。

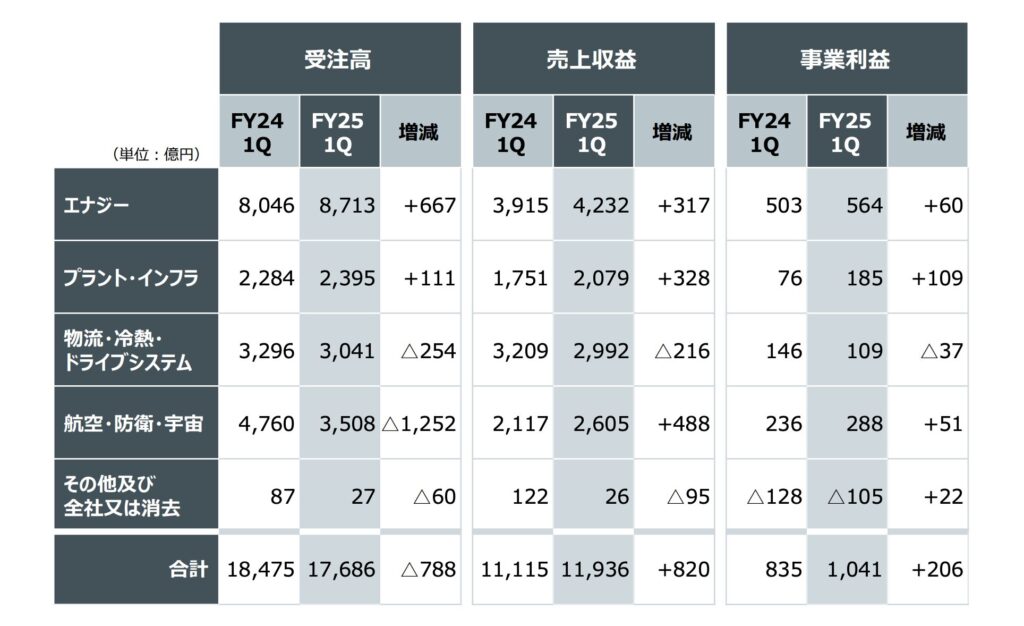

そんな中、三菱重工業は2025年度第1四半期(2025年4月~6月)において、売上収益を前年同期比7%増加させながら、事業利益を25%も増やすという好成績を収めました。この決算からは、単なる数字の羅列ではなく、「なぜ顧客が三菱重工を選び続けるのか」「どのような市場戦略が成長を支えているのか」というマーケティングの本質が見えてきます。

今回は、三菱重工業の決算資料をもとに、マーケターが自社の事業に活かせる戦略のヒントを徹底解説していきます。数字の裏側にある「勝因」と「施策」を言語化し、あなたのマーケティング活動に役立つ知見をお届けします。

三菱重工業とは:日本を代表する総合重工業メーカー

三菱重工業株式会社は、1884年に創業された日本を代表する総合重工業メーカーです。発電設備、航空機、防衛装備、産業機械、物流機器など、極めて幅広い事業領域を持ち、世界中で事業を展開しています。

同社の事業は大きく4つのセグメントに分かれています。エナジー事業では、ガスタービン複合発電(GTCC)や原子力発電設備など、エネルギーインフラを支える製品を提供しています。プラント・インフラ事業では、製鉄機械やエンジニアリングサービスを展開し、物流・冷熱・ドライブシステム事業では、フォークリフトやカーエアコン、ターボチャージャなどを手がけています。そして航空・防衛・宇宙事業では、民間航空機の部品製造や防衛装備品、宇宙関連事業を担っています。

このように多岐にわたる事業ポートフォリオを持つことで、特定市場の変動リスクを分散させながら、安定した成長を実現しているのが三菱重工の特徴です。

2025年度第1四半期の業績サマリー:全体像を把握する

まずは今回の決算における全体像を整理してみましょう。三菱重工業の2025年度第1四半期(2025年4月~6月)の業績は、以下のような結果となりました。

| 指標 | 2024年度Q1 | 2025年度Q1 | 前年同期比 |

|---|---|---|---|

| 受注高 | 18,475億円 | 17,686億円 | △4.3% |

| 売上収益 | 11,115億円 | 11,936億円 | +7.4% |

| 事業利益 | 835億円 | 1,041億円 | +24.7% |

| 事業利益率 | 7.5% | 8.7% | +1.2pt |

| 当期利益 | 622億円 | 682億円 | +9.5% |

この数字から読み取れるポイントは、受注高は若干減少したものの、売上収益は堅調に増加し、何より事業利益が大幅に伸びたという点です。単純に売上が伸びただけでなく、利益率が改善されているということは、より付加価値の高い製品やサービスを提供できているか、あるいは事業構造そのものが改善されていることを意味します。

特に注目すべきは、事業利益率が7.5%から8.7%へと1.2ポイントも改善している点です。製造業において利益率を1ポイント以上改善させることは容易ではありません。この背景には、どのようなマーケティング戦略や事業判断があったのでしょうか。

セグメント別の動向:事業ポートフォリオから見える戦略

三菱重工の強みは、複数の事業セグメントを持つことでリスクを分散しながら、それぞれの市場で確実に成果を出している点にあります。各セグメントの動向を見ていきましょう。

エナジー事業:エネルギー転換期における強固なポジション

エナジー事業は、売上収益4,232億円(前年同期比+317億円)、事業利益564億円(前年同期比+60億円)と増収増益を達成しました。特にガスタービン複合発電(GTCC)は、主に北米市場で受注が好調に推移しています。

GTCCとは、ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた高効率の発電システムのことで、脱炭素化が進む中で注目されているクリーンエネルギー技術です。北米市場では、老朽化した石炭火力発電所からの転換需要や、データセンターの電力需要増加を背景に、GTCCへの投資が加速しています。

また、原子力事業も受注が好調で、売上と利益ともに堅調に推移しています。世界的にエネルギー安全保障と脱炭素化の両立が求められる中、原子力発電への再評価が進んでおり、三菱重工はこの市場動向を的確に捉えています。

プラント・インフラ事業:製鉄機械とエンジニアリングの二本柱

プラント・インフラ事業は、売上収益2,079億円(前年同期比+328億円)、事業利益185億円(前年同期比+109億円)と大幅な増収増益を実現しました。事業利益率は4.4%から8.9%へと倍増しており、収益性の大幅改善が見られます。

エンジニアリング分野では受注が好調で、売上増にともない利益も拡大しています。製鉄機械は受注が減少したものの、既存の受注残を着実に消化することで増収増益を達成しました。さらに機械システムも、受注・売上・利益すべてで増加を記録しています。

このセグメントの特徴は、グローバルな産業インフラ需要を確実に捉えている点です。特にアジア市場での製鉄設備や環境設備への需要が堅調で、同社の技術力とブランド力が顧客から評価されています。

物流・冷熱・ドライブシステム事業:為替影響を受けつつも構造改善

このセグメントは、売上収益2,992億円(前年同期比△216億円)、事業利益109億円(前年同期比△37億円)と減収減益となりました。しかし、これは主に為替の円高進行が影響したものです。

物流機器(フォークリフトなど)は、米国市場での販売コスト増加により減収減益となりましたが、エンジン事業はアジア向けを中心に好調で、ターボチャージャは販売台数が減少したものの、サプライチェーンの混乱が収束したことで利益が改善しています。

冷熱(業務用空調機器)とカーエアコンは、販売台数の減少と為替円高により減収減益となりましたが、これは一時的な市場環境の変化によるものと考えられます。

航空・防衛・宇宙事業:高い利益率を維持する戦略的事業

航空・防衛・宇宙事業は、売上収益2,605億円(前年同期比+488億円)、事業利益288億円(前年同期比+51億円)と増収増益を達成しました。事業利益率は11.1%と、全セグメント中で最も高い水準を維持しています。

防衛・宇宙分野は、順調な工事進捗により増収増益を実現しました。日本の防衛予算の増加や宇宙開発への投資拡大が追い風となっています。民間機分野では、ボーイング787の出荷機数が前年同期の9機から18機へと倍増したことで、為替円高の影響を受けながらも増収増益を達成しました。

マーケティング観点での注目点:三菱重工が実践する3つの成長戦略

ここからは、決算資料から読み取れるマーケティング戦略を深掘りしていきます。三菱重工はなぜ増収増益を実現できたのか、その背景にある戦略的な打ち手を3つの視点から解説します。

注目点1:市場の構造変化を先読みしたポートフォリオ戦略

三菱重工の最大の強みは、市場の構造変化を的確に読み取り、成長領域へ経営資源を配分している点にあります。特にエナジー事業では、世界的な脱炭素化の流れを捉え、GTCCや原子力といったクリーンエネルギー技術への投資を強化してきました。

北米市場でのGTCC受注が好調な背景には、単なる製品力だけでなく、顧客が直面する課題(老朽化した発電所の更新、脱炭素化目標の達成、データセンター需要の急増)を深く理解し、最適なソリューションを提案できている点があります。

顧客が抱える本質的な課題を解決する手段として自社の技術を位置づけることで、価格競争に巻き込まれずに高い利益率を確保できています。

また、航空・防衛・宇宙事業においても、地政学的リスクの高まりや宇宙開発への関心拡大という市場環境の変化を捉え、安定的な収益源として育成してきました。このように、複数の成長ドライバーを持つことで、特定市場の変動リスクを吸収しながら全体としての成長を実現しています。

注目点2:利益率改善を実現する「選択と集中」の徹底

今回の決算で特筆すべきは、売上の増加以上に利益が大きく伸びている点です。事業利益が前年同期比25%増というのは、単に売上が増えただけでは達成できない数字です。

この背景には、収益性の高い事業領域へのフォーカスと、低採算案件からの撤退という「選択と集中」の戦略があります。プラント・インフラ事業で利益率が4.4%から8.9%へと倍増したのは、エンジニアリングや製鉄機械といった高付加価値領域に注力し、採算改善を進めた結果です。

マーケティングにおいて、「誰に売るか」を明確にすることは極めて重要です。すべての顧客に対応しようとすると、結果的にリソースが分散し、どの領域でも競争力を失ってしまいます。三菱重工は、自社が最も価値を提供できる顧客セグメントと事業領域を見極め、そこに経営資源を集中させることで、高い利益率を実現しています。

また、受注残高が前年度末から5,366億円増の10兆7,729億円という数字からは、将来の売上が十分に確保されていることがわかります。これは、短期的な売上追求ではなく、長期的な視点で顧客との関係を構築している証拠でもあります。

注目点3:グローバル展開とローカライゼーションのバランス

三菱重工の地域別売上高を見ると、日本国内だけでなく、アジア・パシフィック、米州、EMEA(欧州・中東・アフリカ)と、バランスよく分散していることがわかります。特にエナジー事業では、米州での売上が31%、アジア・パシフィックが20%と、グローバルな展開が進んでいます。

グローバル展開を成功させるためには、単に製品を輸出するだけでなく、各地域の規制や商習慣、顧客ニーズに合わせたローカライゼーションが不可欠です。三菱重工は、米国に10,000人以上の従業員と56の連結会社を持ち、現地での設計・製造・サービス体制を構築しています。

これは「グローカル戦略」と呼ばれるアプローチで、グローバルなブランド力と技術力を持ちながら、各地域では現地企業と同じように事業を展開する手法です。顧客にとっては、世界トップクラスの技術を持ちながら、地域の事情を理解したパートナーとして信頼できるため、競争優位性を発揮できます。

また、米国関税措置に対しても、顧客への価格転嫁を中心とした対策に取り組んでおり、現時点では業績への影響は限定的と想定しています。これは、単なる価格競争ではなく、顧客との信頼関係に基づいた価格設定ができている証拠です。

なぜ三菱重工は選ばれ続けるのか:4つの競争優位性

顧客が三菱重工を選ぶ理由は、単に製品の性能が良いからだけではありません。ここでは、同社が持つ4つの競争優位性を整理します。

まず第一に、技術力とブランドの信頼性が挙げられます。三菱重工は140年以上の歴史を持ち、発電設備や航空機部品など、ミッションクリティカルな製品を提供してきました。これらの製品は、一度導入すれば数十年にわたって使用されるため、顧客は信頼できるメーカーを慎重に選びます。長年の実績とブランド力は、新規参入企業には簡単に真似できない強力な参入障壁となっています。

第二に、トータルソリューション提供能力があります。三菱重工は、製品を売って終わりではなく、設計・製造・据付・保守・アフターサービスまで一貫して提供できる体制を持っています。特に発電設備のような大型プラントでは、導入後の長期的なメンテナンスサービスが重要であり、これが継続的な収益源にもなっています。

第三に、グローバルネットワークとローカルサポート体制が整っている点です。世界各地に拠点を持ち、現地でのサポートを提供できることは、グローバルに事業を展開する顧客にとって大きな安心材料となります。

第四に、研究開発への継続的な投資があります。今回の決算でも研究開発費は476億円(通期見通しは3,300億円)と、売上の6%程度を研究開発に投じています。これにより、次世代技術の開発を進め、競争優位性を維持し続けています。

マーケターが学ぶべき5つのポイント

三菱重工の決算から、マーケターが自社の事業に活かせるポイントを整理してみましょう。

ポイント1:市場の構造変化を読み解き、成長領域にフォーカスする

三菱重工がエナジー事業で好調な業績を上げているのは、脱炭素化という大きな市場トレンドを早期に捉え、GTCCや原子力といった成長領域に経営資源を集中させたからです。マーケターは、自社の製品やサービスが、どのような市場トレンドの中に位置づけられるかを常に考える必要があります。

市場の変化を先読みするためには、顧客企業が直面している課題や、規制環境の変化、技術革新のトレンドなど、多角的な視点で情報を収集し分析することが重要です。そして、自社がどの領域で最も価値を提供できるかを見極め、そこに集中投資する勇気を持つことが求められます。

ポイント2:売上だけでなく利益率にこだわる事業ポートフォリオを構築する

今回の決算で最も印象的だったのは、事業利益率が大幅に改善している点でした。売上を追求するあまり、低採算案件まで受注してしまうと、結果的に利益が出ない構造になってしまいます。

マーケターは、どの顧客セグメントが最も収益性が高いかを分析し、そこに注力する戦略を立てる必要があります。すべての顧客に対応しようとするのではなく、自社が最も価値を提供でき、かつ適正な利益を確保できる顧客にフォーカスすることが、持続的な成長につながります。

ポイント3:短期的な売上ではなく、長期的な顧客関係の構築を重視する

三菱重工の受注残高が10兆円を超えているという事実は、顧客との長期的な関係構築に成功していることを示しています。特にBtoB企業においては、一度の取引で終わるのではなく、継続的なパートナーシップを構築することが重要です。

製品を売った後のアフターサービスや、顧客の事業成長に伴う追加提案など、長期的な視点で顧客との関係を深めていくことで、安定的な収益基盤を作ることができます。マーケティング活動においても、短期的なコンバージョンだけを追求するのではなく、顧客との信頼関係を築くことを重視する姿勢が求められます。

ポイント4:グローバル展開では現地化を徹底する

三菱重工が米国市場で成功している要因の一つは、単に日本から製品を輸出するのではなく、現地に拠点を構え、現地の人材を雇用し、現地の顧客ニーズに合わせた事業展開をしている点にあります。

グローバル市場に進出する際、多くの企業は本社主導で戦略を立てがちですが、実際には各地域の文化や商習慣、規制環境は大きく異なります。現地の視点を取り入れた柔軟な対応ができるかどうかが、グローバル展開の成否を分けます。

ポイント5:外部環境の変化に対して、柔軟かつ迅速に対応する

為替の変動や米国関税措置など、コントロールできない外部環境の変化は常に発生します。三菱重工は、こうした変化に対して顧客への価格転嫁や調達先の見直しなど、柔軟に対応することで影響を最小限に抑えています。

マーケターも、市場環境の変化に対して受け身になるのではなく、能動的に対策を講じる姿勢が必要です。リスクを事前に想定し、複数のシナリオを準備しておくことで、環境変化に対して迅速に対応できる体制を整えることが重要です。

考えられる改善点:さらなる成長に向けた課題

三菱重工の決算は全体として好調ですが、マーケティングの視点から見ると、いくつかの改善余地も見えてきます。

まず、物流・冷熱・ドライブシステム事業では減収減益となっており、為替の影響を受けやすい事業構造が課題となっています。特に物流機器では米州での販売コスト増加が利益を圧迫しており、価格競争に巻き込まれている可能性があります。この領域では、製品差別化やブランド価値の向上を通じて、価格競争から脱却する戦略が求められます。

また、受注高が前年同期比で4%減少している点も気になります。特に航空・防衛・宇宙事業では、前年同期に大型案件を受注した反動とはいえ、受注高が大幅に減少しています。継続的な成長を実現するためには、受注活動の強化と新規市場の開拓が必要でしょう。

さらに、通期のフリーキャッシュフローがマイナス2,000億円の見通しとなっている点も注視すべきです。これは設備投資や運転資金の増加によるものと考えられますが、キャッシュフロー管理を強化し、資本効率を高めていく必要があります。

今後も継続的に成長する余地があるのか:3つの成長ドライバー

結論から言えば、三菱重工には今後も継続的に成長する余地が十分にあると考えられます。その理由を3つの成長ドライバーから解説します。

成長ドライバー1:エネルギー転換という巨大市場の追い風

世界的な脱炭素化の流れは、今後数十年にわたって続く構造的なトレンドです。2050年カーボンニュートラル目標に向けて、世界中で発電インフラの更新需要が発生します。三菱重工が強みを持つGTCCや原子力発電は、再生可能エネルギーの変動性を補完する安定電源として重要性が高まっており、長期的な成長が期待できます。

特に新興国では、経済成長に伴う電力需要の増加と環境対応の両立が課題となっており、高効率な発電設備への需要は今後も拡大するでしょう。また、データセンターの急増に伴う電力需要も、新たな市場機会を生み出しています。

成長ドライバー2:防衛・宇宙分野での需要拡大

地政学的リスクの高まりを背景に、日本を含む各国で防衛予算が増加しています。また、宇宙開発への投資も活発化しており、人工衛星の打ち上げや宇宙ステーション関連事業など、新たな市場が広がっています。

三菱重工は、この分野で長年の実績と高い技術力を持っており、今後も安定的な受注が見込まれます。防衛・宇宙事業は利益率が高く、長期契約が基本となるため、収益の安定性にも寄与します。

成長ドライバー3:サービス事業の拡大による収益の安定化

製造業のビジネスモデルは、製品を売って終わりではなく、その後の保守・メンテナンスサービスで継続的な収益を上げる「サービス化」が進んでいます。三菱重工も、発電設備のメンテナンスや航空機エンジンの整備など、サービス事業の強化に取り組んでいます。

サービス事業は、製品販売に比べて利益率が高く、また景気変動の影響を受けにくいという特徴があります。既存の設置ベース(インストールドベース)を活用したサービス収益の拡大は、今後の成長戦略の柱となるでしょう。

まとめ:三菱重工の決算から学ぶマーケティング戦略のエッセンス

三菱重工業の2025年度第1四半期決算からは、BtoB企業が持続的な成長を実現するための重要なヒントが数多く読み取れました。最後に、マーケターが押さえるべき重要ポイントを整理します。

| 学びのポイント | 具体的な施策 | あなたの事業への応用 |

|---|---|---|

| 市場トレンドの先読み | 脱炭素化という構造変化を捉えGTCC・原子力に注力 | 自社の事業が位置する市場の5〜10年後のトレンドを予測し、今から準備を始める |

| 選択と集中の徹底 | 収益性の高い事業領域にリソースを集中し利益率を改善 | 全顧客ではなく、最も価値を提供できる顧客セグメントを明確にする |

| 長期的な顧客関係の構築 | 10兆円超の受注残高を確保し将来の売上を安定化 | 単発取引ではなく、継続的なパートナーシップを築く営業戦略を立案 |

| グローバル×ローカル戦略 | 各地域に拠点を構え現地化を徹底しながらグローバル展開 | 海外展開では現地の商習慣や顧客ニーズを深く理解する |

| サービス化による収益安定 | 製品販売後の保守・メンテナンスで継続収益を確保 | 製品販売だけでなくアフターサービスやサブスクモデルを検討 |

Key Takeaways

今回の分析から得られた重要な学びは以下の通りです。

三菱重工は、単に製品を売るのではなく、顧客が直面する本質的な課題を解決するソリューションプロバイダーとして自社を位置づけることで、価格競争に巻き込まれずに高い利益率を維持しています。これは、マーケターが常に意識すべき「顧客視点」の重要性を改めて示すものです。

また、市場の構造変化を早期に捉え、成長領域に経営資源を集中させる「選択と集中」の戦略が、増収増益という成果につながっていることがわかりました。すべての市場に対応しようとするのではなく、自社が最も価値を発揮できる領域を見極める勇気が求められます。

さらに、グローバル展開においては、世界共通のブランド力を持ちながら各地域での現地化を徹底する「グローカル戦略」が成功の鍵となることが確認できました。これは、画一的なマーケティング戦略ではなく、地域ごとの特性に合わせた柔軟なアプローチが重要であることを示しています。

BtoB企業のマーケティングにおいて、短期的な売上追求ではなく長期的な顧客関係の構築こそが、持続的な成長の基盤となります。三菱重工の10兆円を超える受注残高は、顧客との信頼関係に基づいた長期契約の積み重ねであり、これが事業の安定性を生み出しています。

最後に、外部環境の変化に対して受け身ではなく、能動的に対策を講じることの重要性も見逃せません。為替変動や関税措置といったコントロールできない要因に対しても、価格転嫁や調達先の見直しなど、できる限りの対応を行うことで影響を最小化しています。

三菱重工業の決算は、単なる数字の羅列ではなく、「顧客に選ばれ続けるための戦略」が凝縮されたマーケティングの教科書とも言えるでしょう。この学びを自社の事業に応用し、持続的な成長を実現するヒントとしていただければ幸いです。

参考情報