はじめに:老舗企業の明暗を分けるものとは?

マーケターのみなさん、こんな疑問を持ったことはありませんか?

「創業100年を超える老舗企業って、どうやって生き残ってきたんだろう?」 「うちのブランドも、50年後、100年後に存在しているために、今何をすべきなんだろう?」

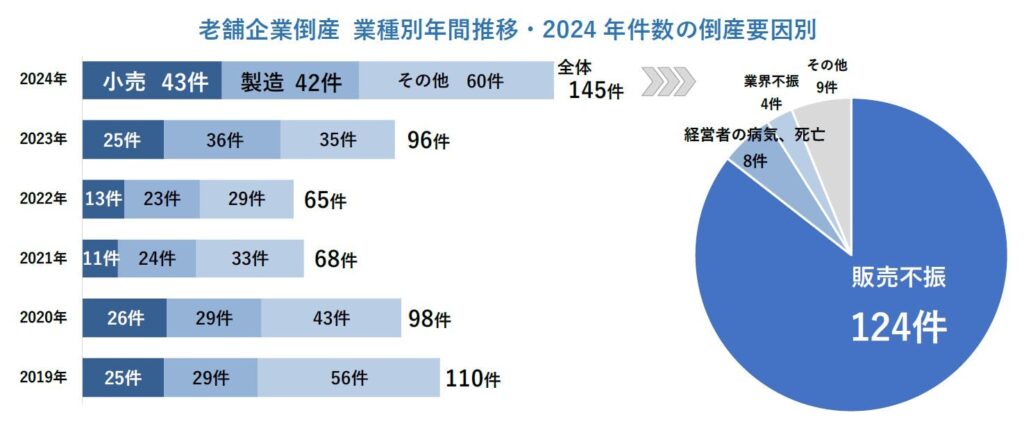

実は、2024年のデータを見ると、衝撃的な事実が明らかになっています。創業100年以上の老舗企業の倒産は、2024年に145件発生し、リーマンショック時の2008年(120件)を大幅に上回る過去最多を記録しました。

一方で、2025年に創業100周年を迎える企業は全国に1685社も存在しています。同じ「老舗企業」という括りの中で、なぜこれほどまでに明暗が分かれるのでしょうか?

答えはシンプルです。生き残っている老舗ブランドは、時代に合わせて変化し続けているからです。

本記事では、老舗企業が直面する環境変化と、それに対応して生き残り続けている企業の戦略を、具体的な事例とマーケティング理論を交えながら徹底解説していきます。若手マーケターの皆さんが、自社ブランドを長期的に成長させるためのヒントが満載です。

老舗企業を取り巻く厳しい現実

まずは、老舗企業が直面している厳しい現実を数字で見ていきましょう。

2024年、老舗企業倒産の実態

2024年に倒産した老舗企業145件の内訳を見ると、小売業が43件、製造業が42件と、この2業種だけで全体の約6割を占めています。特に注目すべきは、倒産した業種の特徴です。

| 業種 | 倒産件数 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 小売業 | 43件 | スーパーマーケット(5件)、百貨店(2件)、呉服小売(4件)、料亭(3件)など |

| 製造業 | 42件 | 水産食料品製造(4件)、清酒製造(4件)、生菓子製造(3件)、米菓製造(3件)など |

| その他 | 60件 | サービス業、建設業、卸売業など |

ここで注目すべきは、倒産要因のほとんどが「販売不振」(124件)であり、物価高や後継者難などの経営リスクが直撃したケースも多く確認されています。

つまり、「歴史がある」「伝統がある」というだけでは、もはや生き残れない時代になっているんです。

出典:帝国データバンク「100年経営『老舗企業』の倒産動向調査(2024年)」

老舗企業が直面する5つの環境変化

老舗企業を取り巻く環境は、過去に比べて劇的に変化しています。

| 変化の種類 | 具体的な内容 | ブランドへの影響 |

|---|---|---|

| デジタル化 | ECサイトの普及、SNSマーケティングの台頭 | 実店舗型ビジネスモデルの限界、オンライン対応の必要性 |

| 消費者行動の変化 | 価値観の多様化、サステナビリティ重視 | 従来の「品質」だけでは選ばれない |

| グローバル競争 | 海外ブランドの参入、低価格競争 | 差別化戦略の再構築が必須 |

| 人口動態の変化 | 少子高齢化、ターゲット層の縮小 | 新規顧客獲得の難易度上昇 |

| 技術革新 | AI、IoT、自動化技術の進展 | 業務プロセスの再設計が必要 |

これらの変化に対応できない老舗企業は、どんなに歴史があっても市場から退場せざるを得ません。逆に言えば、これらの変化に適応し、むしろチャンスに変えている企業こそが、生き残り続けているのです。

生き残る老舗ブランドの共通点:「変化力」の正体

では、生き残っている老舗企業には、どんな共通点があるのでしょうか?

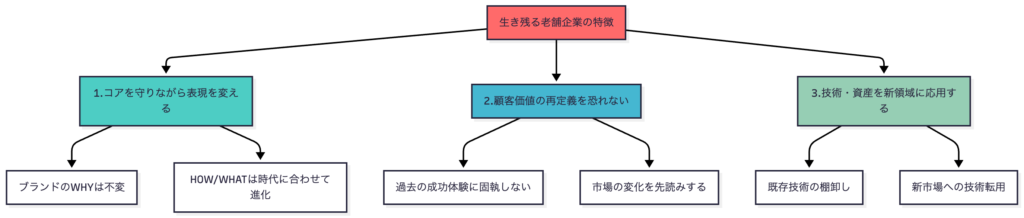

変化し続ける企業の3つの特徴

この3つの特徴について、具体的な事例を交えながら詳しく見ていきましょう。

事例で学ぶ:変化に成功した老舗ブランド

ケース1:富士フイルム ー フィルムから医療・化粧品への華麗な転身

富士フイルムは、老舗企業の変化における最高の成功事例と言えるでしょう。

危機的状況からの脱却

富士フイルムは2000年当時、フィルム事業の売上が2600億円超と業界で圧倒的な業績を誇っていましたが、デジタル化の波により写真フィルムの売上が毎年200億円減ペースで急減しました。

同業の米コダック社が倒産したのに対し、富士フイルムは生き残りに成功しただけでなく、さらなる成長を遂げています。その秘訣は何だったのでしょうか?

技術の「横展開」戦略

富士フイルムは、フィルム製造で培った技術を化粧品事業に応用しました。写真フィルムの主原料がコラーゲンであり、フィルムの劣化を防ぐ抗酸化技術がアンチエイジングに応用可能だったのです。

| 既存技術(フィルム事業) | 新領域への応用 | 具体的な製品・事業 |

|---|---|---|

| コラーゲン安定化技術 | 化粧品(アスタリフト) | エイジングケア化粧品 |

| 抗酸化技術 | 化粧品・医薬品 | 機能性化粧品、サプリメント |

| ナノ技術(微細粒子制御) | 医薬品 | 薬剤の体内浸透技術 |

| 暗室技術(無菌環境) | 医薬品製造 | 完全無菌製造環境 |

| 20万種類の化学物質ライブラリー | 医薬品開発 | 抗がん剤などの新薬開発 |

失敗から学んだ「マーケットイン」の重要性

富士フイルムの化粧品事業は、当初さっぱり売れませんでした。しかし、1つだけ売れた製品があり、調べたところ40〜60代が肌のしわ改善に役立つという理由で買っていたことが判明しました。

この発見から、富士フイルムは「技術ベースのストーリー」と「顧客の真のニーズ」を結びつけることに成功します。単に「フィルム会社が化粧品を作った」ではなく、「フィルムで培った抗酸化技術で肌の老化に立ち向かう」という明確な価値提案ができるようになったのです。

その結果、2000年以降、富士フイルムは売上高を倍増させることに成功し、ヘルスケア事業が収益の柱に成長しました。

変化を実現するための3ステップ戦略

この成功事例から、老舗企業が変化を実現するための具体的なステップを抽出しました。

ステップ1:自社の「コアコンピタンス」を再定義する

まず最初に行うべきは、自社が本当に強みとしている技術や資産の棚卸しです。

コアコンピタンスの見つけ方

| 分析項目 | 問うべき質問 | アウトプット |

|---|---|---|

| 技術資産 | 自社が長年培ってきた技術は何か? | 技術リストの作成 |

| 顧客価値 | 顧客が本当に評価しているのは何か? | 強みの言語化 |

| 独自性 | 競合が真似できない要素は何か? | 差別化ポイントの特定 |

| 汎用性 | その技術は他の領域に応用できるか? | 新市場の可能性リスト |

富士フイルムの場合、「高機能材料とその構造体」をコアコンピタンスと定義し、それを生かせる分野としてヘルスケアを選びました。

重要なのは、「自社は○○の会社だ」という固定観念を一度捨てることです。富士フイルムも「フィルムの会社」という枠を超えたからこそ、医療や化粧品という新領域に進出できました。

ステップ2:市場環境の変化を先読みする

次に、市場がどう変化していくかを予測し、そこで求められる価値を定義します。

市場変化の予測フレームワーク

| 変化の種類 | 確認すべき指標 | 情報源 |

|---|---|---|

| 人口動態 | ターゲット層の人口推移、年齢構成の変化 | 総務省統計、国立社会保障・人口問題研究所 |

| 技術トレンド | 新技術の普及率、導入コスト | 業界レポート、技術系メディア |

| 消費者意識 | 価値観の変化、購買行動の変化 | 消費者調査、SNS分析 |

| 規制・法律 | 業界規制の動向、環境規制 | 官公庁の発表、業界団体 |

| 競合動向 | 新規参入、代替サービス | 市場調査、競合分析 |

ステップ3:WHY/WHAT/HOWを再構築する

「WHYから始めよ」の理論を応用し、ブランドの存在意義を再定義しましょう。

WHY(なぜ存在するのか):変えてはいけない部分

ブランドのコアとなる存在意義は、時代が変わっても不変であるべきです。これが変わってしまうと、ブランドのアイデンティティが失われます。

WHAT(何を提供するか):市場に合わせて進化させる部分

提供する製品やサービスは、時代のニーズに合わせて変化させる必要があります。富士フイルムの場合、「フィルム」から「ヘルスケア製品」へとWHATを変えました。

HOW(どう届けるか):最も柔軟に変化させる部分

提供方法、販売チャネル、コミュニケーション手法は、時代に合わせて最も柔軟に変化させるべき要素です。

| 要素 | 変化の度合い | 具体例 |

|---|---|---|

| WHY | 不変 | 富士フイルム:「技術で人々の生活を豊かにする」 |

| WHAT | 進化 | フィルム → 医療機器・化粧品・医薬品 |

| HOW | 柔軟に変化 | 実店舗販売 → EC・D2C・オムニチャネル |

変化を阻む3つの「罠」とその克服法

老舗企業が変化できない理由には、共通するパターンがあります。

罠1:過去の成功体験への固執

症状 「これまでこのやり方でうまくいってきた」 「創業者の理念を守るべきだ」 「伝統を変えるのは裏切りだ」

克服法 創業者の「WHY(なぜそれをやったのか)」を理解することです。創業者が大切にしたのは「やり方」ではなく「顧客に提供したかった価値」のはずです。

罠2:意思決定の遅さ

症状 「もう少し様子を見よう」 「リスクが高すぎる」 「前例がない」

克服法 小規模なテストマーケティングから始めること。富士フイルムの化粧品事業も、最初から大規模展開したわけではなく、失敗を経験しながら学び、改善を重ねていきました。

罠3:組織の硬直化

症状 「それは私の担当ではない」 「縦割り組織で横連携ができない」 「新しいことを提案しても通らない」

克服法 富士フイルムの化粧品開発では、「辺境」「変人」「偏愛」という要素が大切だったと語られています。既存事業の中心から離れた「辺境」で、常識にとらわれない「変人」が、情熱を持って「偏愛」するプロジェクトこそが、イノベーションを生み出すのです。

若手マーケターが今日から実践できること

ここまで、老舗企業の変化戦略について見てきました。では、若手マーケターの皆さんが、明日から実践できることは何でしょうか?

実践アクション5選

| アクション | 具体的な内容 | 期待される成果 |

|---|---|---|

| 1. 自社の技術資産を棚卸しする | 社内の技術者にインタビューし、どんな技術を持っているかリスト化 | 新しい応用可能性の発見 |

| 2. 顧客の「本当のニーズ」を深掘りする | なぜ自社製品を買ってくれているのか、5回「なぜ?」を繰り返す | 真の顧客価値の理解 |

| 3. 競合ではなく「代替品」を分析する | 顧客が自社製品の代わりに何を使うか考える | 本当の競争相手の発見 |

| 4. 小規模テストの文化を作る | 新しいアイデアを小さく試す仕組みを提案 | 失敗を恐れない組織文化 |

| 5. 異業種の成功事例を学ぶ | 全く違う業界の変化事例を定期的に研究 | 固定観念の打破 |

マーケティング戦略の見直しポイント

自社のマーケティング戦略を以下の視点でチェックしてみましょう。

チェックリスト

| 項目 | チェック内容 | YES | NO |

|---|---|---|---|

| 顧客理解 | 5年前と現在で、顧客のニーズは変化していないか確認している | ☐ | ☐ |

| 価値提案 | 自社の提供価値を、競合と比較して明確に説明できる | ☐ | ☐ |

| チャネル | 顧客が今使っているチャネルで、適切にコミュニケーションしている | ☐ | ☐ |

| 商品開発 | 技術シーズだけでなく、市場ニーズから開発を始めている | ☐ | ☐ |

| 組織文化 | 新しいアイデアを試せる環境がある | ☐ | ☐ |

| データ活用 | 意思決定に必要なデータを収集・分析している | ☐ | ☐ |

NOが3つ以上ある場合は、早急に改善策を検討すべきです。

まとめ:Key Takeaways

老舗ブランドが生き残るために必要なのは、「変わらない信念」と「変わり続ける勇気」の両立です。

本記事の重要ポイントを振り返りましょう。

1. 老舗企業を取り巻く環境は激変している

- 2024年に老舗企業の倒産が過去最多の145件を記録

- 一方で、100周年を迎える企業も1685社存在

- 歴史や伝統だけでは生き残れない時代

2. 生き残る老舗企業の3つの共通点

- コア(WHY)を守りながら、表現(WHAT/HOW)を変える

- 顧客価値の再定義を恐れない

- 既存技術・資産を新領域に応用する

3. 富士フイルムの成功から学ぶべきこと

- フィルム技術を医療・化粧品に横展開

- 技術の棚卸しと新市場への応用

- 失敗から学び、マーケットインの視点を獲得

4. 変化を実現する3ステップ

- ステップ1:自社のコアコンピタンスを再定義

- ステップ2:市場環境の変化を先読み

- ステップ3:WHY/WHAT/HOWを再構築

5. 変化を阻む3つの罠を避ける

- 過去の成功体験への固執を避ける

- 意思決定を素早く行う(小さく試す)

- 組織の硬直化を防ぐ(辺境・変人・偏愛を大切に)

6. 若手マーケターが今日からできること

- 自社技術の棚卸し

- 顧客の真のニーズの深掘り

- 異業種の成功事例研究

- 小規模テストの文化づくり

- マーケティング戦略の定期的な見直し

老舗ブランドの「老舗」という言葉には、「古い」というニュアンスがあるかもしれません。しかし、本当に生き残っている老舗企業は、決して古くありません。むしろ、常に最先端のニーズに応え、時代の変化を先読みし、勇気を持って変化し続けているからこそ、長く愛され続けているのです。

あなたのブランドも、50年後、100年後に「変化し続けた老舗ブランド」として語られることを目指してみませんか?