はじめに

マーケターのみなさん、競合他社の戦略を分析したり、市場のトレンドを把握したりする際に、「どこから情報を集めればいいんだろう?」と悩んだことはありませんか?

実は、上場企業が定期的に公開している決算書類には、マーケティング戦略を考える上で超重要な情報が山ほど詰まっているんです。でも、「決算書類って難しそう...」「財務諸表とか数字ばかりで読めない...」と思って敬遠している方も多いのではないでしょうか。

この記事では、上場企業が出している決算書類について、どんな種類があって、それぞれどんな役割を持っているのかを、マーケター目線でわかりやすく解説していきます。

この記事を読むことで得られるメリット:

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 競合分析力の向上 | 競合他社の戦略や業績を正確に把握できる |

| 情報収集の効率化 | どの書類を見れば欲しい情報が手に入るかがわかる |

| 市場理解の深化 | 業界全体のトレンドや動向を数字で理解できる |

| 提案力の強化 | データに基づいた説得力のある企画が作れる |

| キャリアアップ | 財務情報を読める=ビジネスパーソンとしての基礎力アップ |

それでは、一緒に決算書類の世界を見ていきましょう!

上場企業が決算書類を公開する理由

まず、なぜ上場企業はこんなにたくさんの書類を公開しなければならないのでしょうか。その背景を理解しておくと、各書類の役割がより明確になります。

上場企業は、証券取引所に株式を上場することで、不特定多数の投資家から資金を調達しています。投資家からお金を預かっている以上、「うちの会社、こんな感じで経営してますよ」「業績はこんな状況です」という情報を定期的に開示する義務があるんですね。

これをディスクロージャー(情報開示)制度といいます。日本では金融商品取引法という法律で、上場企業に対して様々な書類の提出が義務付けられています。

つまり、決算書類は投資家を守るための仕組みであると同時に、マーケターにとっては競合や市場を知るための宝の山でもあるわけです。しかも、すべて無料で誰でもアクセスできるというのが素晴らしいポイントです。

決算書類の全体像:提出先と公開場所

決算書類について詳しく見ていく前に、全体像を把握しておきましょう。上場企業が提出する書類は、大きく分けて2つの系統があります。

決算書類の提出先と特徴

| 提出先 | 根拠法令 | 主な書類 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 財務局(金融庁) | 金融商品取引法 | 有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書 | 法定開示書類。詳細で正確だが公開までやや時間がかかる |

| 証券取引所 | 取引所規則 | 四半期ごとの決算短信、コーポレートガバナンス報告書 | 適時開示書類。速報性重視で早く公開される |

これらの書類は、以下の場所で無料で閲覧できます。

主な閲覧場所:

EDINET(エディネット)

- 金融庁が運営する有価証券報告書等の開示システム

- 正式名称は「Electronic Disclosure for Investors' NETwork」

- URL:https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/

- 有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書などが閲覧可能

TDnet(ティーディーネット)

- 東京証券取引所が運営する適時開示情報伝達システム

- 正式名称は「Timely Disclosure network」

- URL:https://www.release.tdnet.info/index.html

- 決算短信などがリアルタイムで公開される

企業の公式IRページ

- 多くの企業が自社サイトのIRページで過去の決算資料をまとめて公開

- プレゼンテーション資料なども充実していて見やすい

それでは、具体的に各書類を見ていきましょう。

決算書類の種類と役割

1. 有価証券報告書(ゆうかしょうけんほうこくしょ)

通称:有報(ゆうほう)

有価証券報告書は、上場企業が提出する書類の中で最も詳細で重要な書類です。マーケターにとっては、競合分析をする際の"バイブル"とも言える存在ですね。

有価証券報告書の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 提出義務 | 金融商品取引法で義務付け |

| 提出先 | 財務局(金融庁)を通じてEDINETで公開 |

| 提出頻度 | 年1回(事業年度終了後) |

| 提出期限 | 事業年度終了後3か月以内 |

| ページ数 | 通常100~300ページ程度 |

| 形式 | XBRL形式(構造化されたデータ形式)+ PDF |

有価証券報告書に記載されている主な内容

有価証券報告書は大きく分けて以下のような構成になっています。

第一部【企業情報】

企業の概況

- 主要な経営指標等の推移(過去5年分の業績推移)

- 沿革(会社の歴史)

- 事業の内容(どんなビジネスをしているか)

- 関係会社の状況(子会社や関連会社の情報)

- 従業員の状況

事業の状況

- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

- 事業等のリスク(ビジネス上のリスク要因)

- 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)

- 重要な契約等

- 研究開発活動

設備の状況

- 設備投資等の概要

- 主要な設備の状況

- 設備の新設、除却等の計画

提出会社の状況

- 株式等の状況

- 役員の状況(取締役や監査役の経歴)

- コーポレート・ガバナンスの状況等

経理の状況

- 連結財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書など)

- 財務諸表

- 主な資産及び負債の内容

- その他

第二部【提出会社の保証会社等の情報】(該当する場合のみ)

マーケターが注目すべきポイント

有価証券報告書の中で、マーケターが特に注目すべきは以下の項目です。

| 注目項目 | 活用方法 |

|---|---|

| 事業の内容 | 競合の事業構造、収益モデル、商品・サービスラインナップを理解 |

| 経営方針・戦略 | 競合の中長期的な方向性、注力領域を把握 |

| 対処すべき課題 | 競合が認識している弱みや課題を知る |

| 事業等のリスク | 業界全体が直面している課題やトレンドを理解 |

| セグメント情報 | 事業別・地域別の売上や利益の内訳を分析 |

| 研究開発活動 | 競合の技術開発動向、R&D投資額を把握 |

| MD&A(経営者による分析) | 業績の要因分析、市場環境の認識を知る |

たとえば、消費財メーカーのマーケターであれば、競合の「事業の内容」セクションを読むことで、どのブランドにどれくらい注力しているのか、新製品開発の方向性はどうなのか、といった情報が手に入ります。

また、「対処すべき課題」を見れば、「原材料費の高騰への対応」「デジタルマーケティングの強化」など、競合が認識している弱点や注力したい領域がわかるので、自社の戦略を考える際のヒントになりますね。

2. 決算短信(けっさんたんしん)

決算短信は、スピード重視の速報版決算資料です。有価証券報告書よりもずっと早く公開されるので、リアルタイムで競合の動きを追いたいマーケターにとって非常に便利な書類です。

決算短信の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 提出義務 | 証券取引所の規則で義務付け |

| 提出先 | 証券取引所(TDnetで公開) |

| 提出頻度 | 年4回(四半期ごと) |

| 提出期限 | 決算日後45日以内(実際は30日前後で公開されることが多い) |

| ページ数 | 通常20~50ページ程度 |

| 形式 | PDF形式 |

決算短信に記載されている主な内容

決算短信は、統一的な様式で以下の内容がコンパクトにまとめられています。

サマリー情報

- 業績のハイライト(売上高、利益などの主要数値)

- 配当の状況

- 業績予想の修正の有無

定性的情報

- 経営成績に関する説明

- 財政状態に関する説明

- 今後の見通し

- 事業等のリスク

財務諸表等

- 連結貸借対照表

- 連結損益計算書

- 連結包括利益計算書

- 連結キャッシュ・フロー計算書

- セグメント情報

補足情報

- 生産、受注及び販売の状況

- その他参考情報

マーケターが注目すべきポイント

| 注目項目 | 活用方法 |

|---|---|

| サマリー情報 | 競合の業績トレンドを素早く把握 |

| 経営成績の説明 | 売上増減の要因、好調/不調な事業・商品を理解 |

| セグメント情報 | 事業別・地域別の業績推移を時系列で追跡 |

| 今後の見通し | 競合の業績予想、経営陣の見方を知る |

| 前年同期比較 | 季節性や成長率を把握 |

決算短信の最大の魅力は、スピードとコンパクトさです。有価証券報告書が100ページ以上あるのに対し、決算短信は20~50ページ程度。しかも決算日から1か月程度で公開されるので、「今期の競合の業績はどうだったのか?」を素早くキャッチできます。

たとえば、飲料メーカーのマーケターであれば、夏の商戦が終わった直後の第2四半期決算短信をチェックすることで、「どの商品カテゴリーが伸びたのか」「競合の新商品は成功したのか」といった情報をいち早く入手できるわけです。

3. 半期報告書(はんきほうこくしょ)

半期報告書は、年1回提出される有価証券報告書の中間報告版のような位置づけです。もともとは四半期報告書というものがありましたが、投資家と企業側双方の負担が大きいことから廃止されました。それにより、四半期ごとの開示は「四半期決算短信」が担い、より詳細な中間時点の開示は「半期報告書」が行うという役割分担が明確化されました。

半期報告書の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 提出義務 | 金融商品取引法で義務付け |

| 提出先 | 財務局(金融庁)を通じてEDINETで公開 |

| 提出頻度 | 年1回 |

| 提出期限 | 半期終了後45日以内 |

| ページ数 | 通常30~80ページ程度 |

| 形式 | XBRL形式 + PDF |

半期報告書に記載されている主な内容

半期報告書の構成は、基本的に有価証券報告書を簡略化したものです。

企業情報

- 企業の概況

- 事業の状況

- 提出会社の状況

- 経理の状況(半期財務諸表)

その他

- 監査法人のレビュー報告書

マーケターとしては、まず決算短信で速報をキャッチして、より詳しく知りたい場合は半期報告書を確認するという使い分けがおすすめです。

4. 臨時報告書(りんじほうこくしょ)

臨時報告書は、企業に重要な出来事があった際に臨時で提出される書類です。M&A、大規模な災害、不祥事など、投資家に知らせるべき重要な事実が発生したときに提出されます。

臨時報告書の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 提出義務 | 金融商品取引法で義務付け |

| 提出先 | 財務局(金融庁)を通じてEDINETで公開 |

| 提出頻度 | 不定期(重要事実発生時) |

| 提出期限 | 事由発生日から原則として5日以内 |

| ページ数 | 数ページ~数十ページ(内容による) |

| 形式 | XBRL形式 + PDF |

臨時報告書の提出が必要な主な事由

臨時報告書の提出が必要な事由は、金融商品取引法で細かく定められています。マーケターが知っておくと良い主な事由は以下の通りです。

| 提出事由 | 具体例 |

|---|---|

| 主要株主の異動 | 大株主が変わった |

| 特定子会社の異動 | 重要な子会社を買収・売却した |

| 災害等による損害 | 地震や火災で大きな損害が発生 |

| 訴訟の提起・判決等 | 重要な訴訟が提起された、判決が出た |

| 債権の取立不能又は取立遅延 | 大口債権が回収できなくなった |

| 会計処理の誤り | 過去の決算に誤りがあった |

マーケターが注目すべきポイント

臨時報告書は、企業の経営に大きな影響を与える出来事を知ることができます。マーケターとしては、以下のような観点でチェックするといいでしょう。

| 注目項目 | 活用方法 |

|---|---|

| M&A情報 | 競合の事業拡大戦略、新規参入領域を把握 |

| 提携・業務協力 | 業界内の連携動向、エコシステムの変化を理解 |

| 大規模投資 | 競合の注力分野、将来の競争環境を予測 |

| 不祥事・訴訟 | リスク要因、競合の弱点を把握 |

たとえば、「A社がB社を買収した」という臨時報告書が出たら、それは競合の事業ポートフォリオが大きく変わるサインです。M&Aの目的や狙いを分析することで、競合の今後の戦略が見えてきます。

5. IR資料(決算説明資料・プレゼンテーション資料)

IR資料は、法定開示書類ではありませんが、多くの上場企業が投資家向けに作成している説明資料です。マーケターにとっては、実は最も読みやすくて役立つ資料かもしれません。

IR資料の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 提出義務 | なし(任意開示) |

| 公開場所 | 企業の公式IRページ |

| 公開頻度 | 決算発表時(年4回)が一般的 |

| ページ数 | 20~100ページ程度 |

| 形式 | PDF(スライド形式) |

IR資料に記載されている主な内容

IR資料は企業によって内容が異なりますが、一般的には以下のような構成になっています。

ハイライト・サマリー

- 当期の業績ハイライト

- 前期比較

- 業績予想

事業概況

- 事業環境の説明

- セグメント別業績

- 事業別トピックス

成長戦略

- 中期経営計画の進捗

- 新規事業・新商品の紹介

- M&Aや提携の説明

財務情報

- 財務諸表のサマリー

- キャッシュ・フローの状況

- 財務指標

補足資料

- 用語集

- よくある質問(Q&A)

IR資料の最大の魅力

IR資料の最大の魅力は、ビジュアルでわかりやすく、経営陣の考えが直接伝わる点です。有価証券報告書や決算短信は文字中心で読みにくいのに対し、IR資料はスライド形式で図表やグラフが豊富。しかも、投資家に「わが社の魅力を伝えよう」という意図で作られているので、企業の戦略やビジョンがストレートに表現されています。

マーケターが注目すべきポイント

| 注目項目 | 活用方法 |

|---|---|

| 経営戦略スライド | 競合の中長期的な方向性を理解 |

| 商品・サービスの紹介 | 新商品の特徴、ターゲット、ポジショニングを把握 |

| 市場環境の分析 | 競合が認識している市場トレンド、機会・脅威を知る |

| KPI(重要業績指標) | 競合が重視している指標を理解 |

| 投資家からのQ&A | 市場からの懸念点、注目点を知る |

たとえば、化粧品メーカーのマーケターであれば、競合のIR資料を見ることで、「今年の春夏はどのブランドを強化するのか」「デジタルマーケティングにどれくらい投資しているのか」「アジア市場での戦略はどうなのか」といった情報が、きれいなスライドでビジュアルに理解できます。

多くの企業は、決算説明会の動画もIRページで公開しているので、CFO(最高財務責任者)やCEO(最高経営責任者)が直接説明している様子を見ることもできます。これはマーケターにとって、競合のトップの考え方を知る貴重な機会ですね。

6. コーポレートガバナンス報告書

コーポレートガバナンス報告書は、企業の統治体制(ガバナンス)について説明する書類です。マーケターにとっては優先度が低い書類ですが、企業文化や経営の透明性を理解する上で参考になることもあります。

コーポレートガバナンス報告書の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 提出義務 | 証券取引所の規則で義務付け |

| 提出先 | 証券取引所 |

| 提出頻度 | 年1回+変更時 |

| ページ数 | 30~50ページ程度 |

| 形式 | PDF形式 |

コーポレートガバナンス報告書に記載されている主な内容

基本的な考え方

- コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

経営上の意思決定、執行及び監督に係る体制

- 取締役会、監査役会等の体制

- 社外取締役・社外監査役の状況

株主その他の利害関係者に関する施策

- 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化

- IR活動の状況

- ステークホルダーへの配慮

内部統制システム等に関する事項

- リスク管理体制

- コンプライアンス体制

マーケターが注目すべきポイント

コーポレートガバナンス報告書は、マーケティング業務に直接関係する情報は少ないですが、以下のような場合にチェックする価値があります。

| 注目項目 | 活用方法 |

|---|---|

| 社外取締役の経歴 | 企業が外部から取り入れている視点、専門性を理解 |

| IR活動の状況 | 企業の情報開示姿勢、投資家との対話状況を把握 |

| ステークホルダーへの配慮 | ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組み姿勢を理解 |

決算書類の読み方:マーケター向け実践ガイド

ここまで各書類の種類と役割を見てきましたが、「で、実際どうやって読めばいいの?」という疑問があるかと思います。ここでは、マーケター向けに実践的な読み方のコツを紹介します。

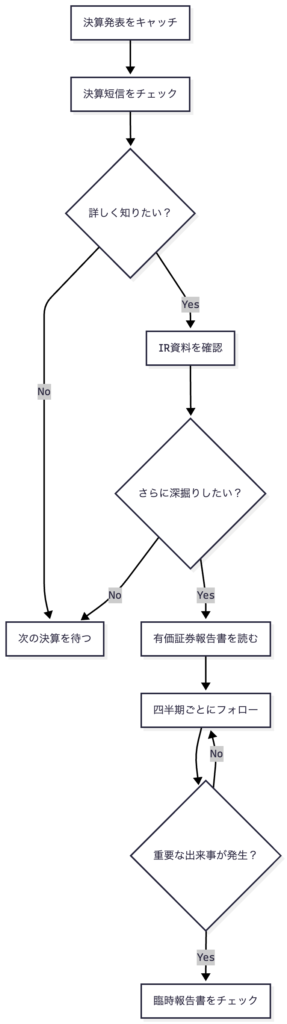

基本的な読み方の流れ

決算書類を効率的に読むには、以下のような流れがおすすめです。

競合分析のための決算書類チェックリスト

競合他社を分析する際に、決算書類のどこを見ればいいのか、チェックリスト形式でまとめました。

第1ステップ:決算短信で全体像を把握

| チェック項目 | 確認すべき内容 | 活用方法 |

|---|---|---|

| サマリー情報 | 売上高、営業利益、純利益の前年同期比 | 全体的な業績トレンドを把握 |

| セグメント情報 | 事業別・地域別の売上と利益 | どの事業が好調/不調かを理解 |

| トピックス | 新商品、新規事業、M&Aなどの話題 | 競合の戦略的な動きをキャッチ |

| 業績予想 | 通期の業績見通し | 経営陣の見方、自信度を推測 |

第2ステップ:IR資料で戦略を深掘り

| チェック項目 | 確認すべき内容 | 活用方法 |

|---|---|---|

| 経営戦略 | 中期経営計画、注力領域 | 競合の今後の方向性を予測 |

| マーケティング施策 | 広告宣伝費、プロモーション施策 | 競合のマーケティング投資を把握 |

| 商品戦略 | 新商品の投入計画、商品ラインナップ | 自社の商品戦略と比較 |

| 市場認識 | 市場環境の分析、機会と脅威 | 業界全体のトレンドを理解 |

第3ステップ:有価証券報告書で詳細を確認

| チェック項目 | 確認すべき内容 | 活用方法 |

|---|---|---|

| 事業の内容 | 事業構造、収益モデル、商品ラインナップ | 競合のビジネスモデルを深く理解 |

| 対処すべき課題 | 認識している弱み、課題 | 競合の弱点を把握し、自社の強みと対比 |

| 研究開発 | R&D投資額、開発テーマ | 将来の商品開発動向を予測 |

| 知的財産 | 特許、商標の状況 | 競合の技術的な強み、差別化要因を理解 |

数字の読み方:マーケターが押さえるべき財務指標

「財務諸表は苦手...」というマーケターも多いと思いますが、以下の基本的な指標だけでも押さえておくと、競合分析の質がぐっと上がります。

売上高と利益の関係

| 指標 | 計算式 | 意味 | マーケター的な見方 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | - | どれだけ商品・サービスを売ったか | 市場シェア、市場規模を推測する基本 |

| 売上総利益(粗利) | 売上高 - 売上原価 | 商品自体の儲け | 原価率が低い=付加価値が高い |

| 売上総利益率 | 売上総利益 ÷ 売上高 | 商品の利益率 | ブランド力、価格戦略の指標 |

| 営業利益 | 売上総利益 - 販管費 | 本業での儲け | 事業の収益性を示す最重要指標 |

| 営業利益率 | 営業利益 ÷ 売上高 | 本業の利益率 | 効率的な経営ができているかの指標 |

たとえば、同じ売上100億円の競合2社があったとして、A社の営業利益率が15%、B社が5%だったら、A社の方が効率的に稼げているということです。その理由を探ると、「ブランド力があって高く売れる」「製造コストが低い」「販管費のコントロールがうまい」など、競合の強みが見えてきます。

成長性の指標

| 指標 | 計算式 | 意味 | マーケター的な見方 |

|---|---|---|---|

| 売上高成長率 | (当期売上高 - 前期売上高) ÷ 前期売上高 | どれだけ売上が伸びたか | 市場での競争力、成長性の指標 |

| 営業利益成長率 | (当期営業利益 - 前期営業利益) ÷ 前期営業利益 | どれだけ利益が伸びたか | 収益性の改善度合い |

成長率は、業界平均と比較することが重要です。業界全体が10%成長している中で、ある企業が5%しか成長していなければ、シェアを失っている可能性があります。

マーケティング関連の指標

決算書類の中には、マーケティングに直接関係する情報も含まれています。

| 項目 | 確認場所 | 活用方法 |

|---|---|---|

| 広告宣伝費 | 有価証券報告書の「販売費及び一般管理費」の注記 | 競合のマーケティング投資額を把握 |

| 研究開発費 | 損益計算書または注記 | 新商品開発への投資姿勢を理解 |

| 顧客獲得単価(CAC) | 一部のIT企業が開示 | 効率的に顧客を獲得できているか |

| 顧客生涯価値(LTV) | 一部のサブスク企業が開示 | 顧客との長期的な関係性 |

決算書類を活用した実践例

ここで、実際に決算書類をどう活用するか、具体的な例を見てみましょう。

例1:新商品開発のヒントを得る

シチュエーション: 飲料メーカーのマーケターが、新しいカテゴリーの商品開発を検討している

決算書類の活用方法:

決算短信・IR資料をチェック

- 競合各社のセグメント情報を見て、どのカテゴリーが成長しているかを確認

- たとえば「健康志向飲料」が前年比+20%で伸びているなど

有価証券報告書で深掘り

- 「対処すべき課題」や「事業等のリスク」を読んで、業界トレンドを把握

- 「消費者の健康志向の高まりに対応した商品開発が急務」といった記述があれば、業界全体がそこに注力していることがわかる

IR資料で商品戦略を確認

- 競合が発表した新商品のコンセプト、ターゲット、訴求ポイントを分析

- 「女性向け・低糖質・機能性表示食品」など、具体的な商品特性がわかる

結果: 市場のニーズと競合の動きを踏まえた、差別化された新商品コンセプトを立案できる

例2:マーケティング予算の根拠を作る

シチュエーション: デジタルマーケティング担当者が、来期の予算増額を上司に提案したい

決算書類の活用方法:

有価証券報告書で広告宣伝費を確認

- 競合他社の広告宣伝費の推移を調べる

- たとえば「競合A社は前年比+30%増で広告宣伝費を20億円に増額」

IR資料で投資戦略を確認

- 競合が「デジタルマーケティングへの投資を強化」と明言しているか確認

- 「SNS広告とインフルエンサーマーケティングに注力」など具体的な施策があればメモ

業績との関連を分析

- 広告宣伝費を増やした企業の売上成長率や市場シェアの変化を分析

- 「広告宣伝費を30%増やしたら、売上が15%伸びた」というような相関があれば説得材料になる

結果: 「競合も投資を強化している。投資した企業は成果を出している」というデータを基に、説得力のある予算提案ができる

例3:市場参入の判断材料にする

シチュエーション: 新規事業として、ある市場への参入を検討している

決算書類の活用方法:

既存プレイヤーの有価証券報告書を確認

- 「事業の内容」で市場構造、競争環境を理解

- 「事業等のリスク」で参入障壁や業界課題を把握

- たとえば「法規制が厳しい」「設備投資が莫大」「技術的な参入障壁が高い」など

IR資料で収益性を確認

- 既存プレイヤーの営業利益率や成長率を分析

- 「営業利益率が5%未満で厳しい」「成長率が鈍化している」など

セグメント情報で市場規模を推定

- 主要プレイヤーの売上を合計して市場規模を推計

- 成長率から将来の市場規模を予測

結果: 市場の魅力度、参入障壁、収益性を客観的に評価し、参入の是非を判断できる

よくある疑問と回答

Q1: 決算書類を読むのに会計知識は必要?

A: 基本的な会計用語(売上、利益、資産など)を理解していれば大丈夫です。マーケターに必要なのは、細かい会計処理の知識ではなく、「数字から何が読み取れるか」という分析力です。

最初は決算短信やIR資料から始めて、少しずつ有価証券報告書にも挑戦していくと、自然と必要な知識が身についていきます。

Q2: どの書類から読み始めればいい?

A: まずは決算短信とIR資料から始めることをおすすめします。この2つはビジュアルで読みやすく、短時間で全体像が掴めます。

慣れてきたら、より詳細な情報が欲しい時に有価証券報告書を見る、という流れがいいでしょう。

Q3: どのくらいの頻度でチェックすべき?

A: 競合の決算発表(年4回)に合わせて、最低でも四半期に1回はチェックするのが理想です。ただし、重要な競合は決算ごと、それ以外は半期に1回でも十分です。

Q4: 非上場企業の情報はどうやって集める?

A: 非上場企業は情報開示義務がないため、決算書類は公開されていません。ただし、以下のような方法で一部の情報は入手可能です。

- 企業のプレスリリースやニュースをフォロー

- 業界紙や専門誌の記事

- 帝国データバンクや東京商工リサーチなどの企業情報データベース(有料)

- IR Bankなどの企業情報サイト(上場企業のみ)

Q5: 英語の決算書類を読む必要はある?

A: グローバル企業を競合とする場合、英語の決算書類(Annual Report、10-K、Earnings Releaseなど)を読む機会もあるでしょう。基本的な構造は日本の決算書類と同じなので、日本語の決算書類に慣れておけば、英語でも概要は理解できます。

まとめ:決算書類を味方につけよう

上場企業の決算書類は、マーケターにとって無料で手に入る最高の競合分析ツールです。ここまで詳しく見てきた内容を、最後にkey takeawaysとしてまとめます。

Key Takeaways:

- 決算書類は大きく分けて6種類:有価証券報告書、決算短信、半期報告書、臨時報告書、IR資料、コーポレートガバナンス報告書

- スピード重視なら決算短信:決算後30日前後で公開される速報版。まずはここから

- 詳細を知りたいなら有価証券報告書:100ページ以上ある詳細版。競合の戦略や課題が丁寧に書かれている

- 一番読みやすいのはIR資料:スライド形式で図表が豊富。経営陣の考えが直接伝わる

- 臨時報告書は重要な変化のサイン:M&Aや提携など、戦略的な動きをいち早くキャッチ

- EDINETとTDnetを使いこなそう:決算書類は無料で誰でもアクセス可能

- まずは決算短信→IR資料→有価証券報告書の順で読む:効率的に情報収集できる

- 基本的な財務指標を押さえる:売上高、利益、成長率などの数字から競合の実力が見える

- 四半期ごとの定点観測が重要:年4回の決算発表をフォローすることで、トレンドが見えてくる

- 数字だけでなく文章も読む:経営者の考え、市場認識、課題意識などが言語化されている

決算書類は最初は難しく感じるかもしれませんが、何度か読んでいるうちに慣れてきます。まずは気になる競合1社の決算短信を開いて、ざっと目を通すことから始めてみてください。そこから得られる情報の量と質に、きっと驚くはずです。

マーケターとして成長するためには、勘や経験だけでなく、データに基づいた客観的な分析力が求められます。決算書類はその強力な武器になります。ぜひ、今日から決算書類を味方につけて、より戦略的なマーケティングを実践していきましょう!

参考リンク: