- はじめに|なぜ今、ドン・キホーテの戦略を学ぶべきなのか

- PPIHグループとは|ドン・キホーテを運営する日本最大級の小売企業

- 全体業績サマリー|既存店を中心に国内リテールが力強く成長

- マーケティング観点での注目点①|インバウンド需要を最大化する「顧客理解」と「店舗MD戦略」

- マーケティング観点での注目点②|PB/OEM戦略で収益性を高める「商品開発力」

- マーケティング観点での注目点③|価格戦略と顧客理解で実現する「売上と収益の両立」

- UNY事業と海外事業から学ぶ|課題への対応と改善プロセス

- 長期経営計画「Double Impact 2035」|成長への確信と新たなステージ

- サステナビリティ経営|ESG課題への取り組みと企業価値向上

- マーケターが学べるポイント|PPIHの戦略から得られる実践的なヒント

- 今後の成長可能性と考えられる課題

- まとめ|PPIHの決算から学ぶマーケティング戦略の要諦

はじめに|なぜ今、ドン・キホーテの戦略を学ぶべきなのか

「商品が売れない」「価格競争に巻き込まれている」「インバウンド需要をどう取り込めばいいかわからない」——こんな悩みを抱えているマーケターの方は多いのではないでしょうか。市場環境が目まぐるしく変化する中で、顧客ニーズを的確に捉え、収益性を高めながら成長を続けることは、多くの企業にとって大きな課題となっています。

そんな中、ドン・キホーテを運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(以下、PPIH)が2025年6月期決算で示した成長戦略は、マーケターにとって多くの学びがあります。売上高2兆2,468億円(前期比+7.2%)、営業利益1,623億円(+15.8%)という数字の背景には、徹底した顧客理解と、時代の変化に対応した柔軟な戦略展開がありました。特に注目すべきは、免税売上高が前期比148.6%と大幅に成長し、過去最高の1,742億円を達成した点です。

この記事では、PPIHの最新決算資料をもとに、彼らがどのようなマーケティング戦略で成長を実現したのか、その背景と意図を深掘りしていきます。数字の羅列ではなく、「なぜその施策が効果的だったのか」「自社のマーケティングにどう活かせるのか」という視点で解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。

PPIHグループとは|ドン・キホーテを運営する日本最大級の小売企業

本題に入る前に、PPIHグループの全体像を簡単に整理しておきましょう。マーケティング戦略を理解する上で、企業の基本情報を押さえておくことは重要です。

企業概要

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH) は、「ドン・キホーテ」「MEGAドン・キホーテ」などのディスカウントストアを全国展開する持株会社です。1989年に東京都府中市で創業したドン・キホーテが母体となっており、2025年6月期時点で国内外合わせて779店舗を展開しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 社名 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |

| 本社所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通8F |

| 設立 | 1980年 |

| 連結売上高 | 2兆2,468億円(2025年6月期) |

| 連結営業利益 | 1,623億円(2025年6月期) |

| 従業員数 | 約1.7万名(グループ全体) |

| 店舗数 | 779店舗(2025年6月末時点) |

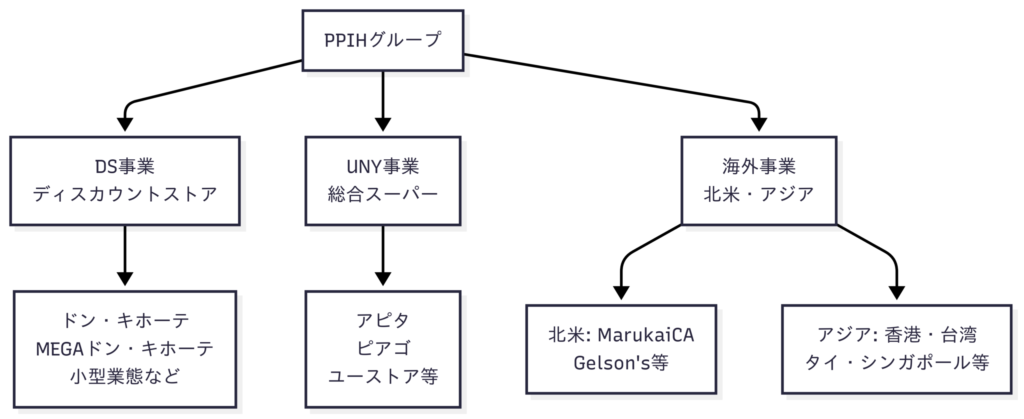

3つの主力事業セグメント

PPIHグループは、大きく分けて3つの事業セグメントで構成されています。

DS事業(ディスカウントストア事業)

PPIHの中核を担う事業で、売上高1兆4,453億円(2025年6月期)、営業利益1,038億円と、グループ全体の収益を牽引しています。

| 業態 | 店舗数 | 特徴 |

|---|---|---|

| ドン・キホーテ | 285店舗 | 都市型ディスカウントストア。24時間営業店舗も多く、「驚安の殿堂」として幅広い商品を展開 |

| MEGAドン・キホーテ | 143店舗 | 郊外型の大型店舗。食品から家電、衣料品まで、ワンストップショッピングが可能 |

| 小型業態 | 35店舗 | ピカソ、エッセンス、驚安堂、ドミセ、エキドンキ、ソラドンキ、情熱職人など、立地に応じた小型フォーマット |

UNY事業(総合スーパー事業)

アピタ、ピアゴなどの総合スーパー(GMS)を展開する事業です。売上高4,702億円(2025年6月期)、営業利益353億円と、DS事業に次ぐ規模を持ちます。

食品を中心としながら、衣料品や住居関連商品も扱う総合業態で、地域に密着した店舗運営を行っています。近年は、DS事業で培ったノウハウを活用し、非食品分野の強化や価格戦略の転換を進めています。

海外事業

北米(アメリカ)とアジア(香港、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、マカオ)で店舗展開を行っています。売上高3,519億円(2025年6月期)ですが、営業利益率は1.8%と低く、グループ内では最も改善が求められる事業です。

北米では高級スーパーのGelson'sやMarukaiCAなどを展開し、アジアではドン・キホーテブランドで出店を進めています。

PPIHの強み|なぜ成長を続けられるのか

PPIHグループが継続的に成長できている理由は、以下のような強みにあります。

| 強み | 説明 |

|---|---|

| 圧倒的な品揃え | 家電、食品、日用品、衣料品、雑貨など、数万点に及ぶ商品を1つの店舗で扱う「ワンストップショッピング」が可能 |

| 驚安価格 | 独自の仕入れルートやPB/OEM商品の展開により、低価格を実現しながらも収益性を確保 |

| エンターテインメント性 | 圧縮陳列やPOP広告など、買い物自体を楽しめる「宝探し」のような店舗づくり |

| 24時間営業 | 深夜帯の需要を取り込み、幅広い顧客層に対応(一部店舗) |

| インバウンド対応 | 免税販売や多言語対応、外国人観光客向けの商品展開により、訪日需要を取り込む |

| 柔軟な店舗展開 | 都市型、郊外型、小型店など、立地に応じた多様な業態を展開 |

これで、PPIHグループの全体像が把握できたかと思います。それでは、2025年6月期の決算内容から、具体的なマーケティング戦略を見ていきましょう。

全体業績サマリー|既存店を中心に国内リテールが力強く成長

まずは、PPIHグループ全体の業績を俯瞰してみましょう。2025年6月期(2024年7月1日~2025年6月30日)の連結業績は、以下のような結果となりました。

| 指標 | 金額 | 前期比 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | 2兆2,468億円 | +7.2% | 既存店を中心に国内リテールが成長 |

| 売上総利益 | 7,167億円 | +8.1% | 総利益率31.9% |

| 販管費 | 5,544億円 | +6.1% | 販管費率24.7%(前期比▲0.2pt) |

| 営業利益 | 1,623億円 | +15.8% | 営業利益率7.2%(前期比+0.5pt) |

| 経常利益 | 1,585億円 | +6.6% | - |

| 当期純利益 | 905億円 | +2.0% | - |

| EBITDA | 2,105億円 | +12.8% | 営業CF基盤の強化 |

売上高は前期比で1,517億円の増加を記録しました。この成長を牽引したのは、主力のDS事業(ディスカウントストア事業)です。既存店売上高が前期比107.1%と好調に推移し、37ヶ月連続で前年を上回る力強い成長を見せています。

特筆すべきは営業利益率の改善です。前期の6.7%から7.2%へと0.5ポイント向上しており、単に売上を伸ばすだけでなく、収益性を高める経営ができていることがわかります。これは、コストインフレが継続する中でも、売上総利益率や販管費率のコントロールに成功した結果といえるでしょう。

事業別に見ると、DS事業が売上高1兆4,453億円(前期比+9.5%)、営業利益1,038億円(+20.7%)と大きく貢献しています。一方で、UNY事業(総合スーパー事業)は売上高4,702億円(+2.0%)、営業利益353億円(+3.4%)と安定成長を維持。海外事業は営業利益率1.8%と低迷していますが、事業構造の見直しを進めており、今後の改善が期待される状況です。

マーケティング観点での注目点①|インバウンド需要を最大化する「顧客理解」と「店舗MD戦略」

PPIHの2025年6月期決算で最も目を引くのが、インバウンド(訪日外国人)向けの免税売上高の急成長です。通期累計で1,742億円と過去最高を記録し、前期比では148.69%という驚異的な伸び率を達成しました。この成功の裏には、徹底した顧客理解と、それに基づく緻密な店舗運営があります。

なぜインバウンド売上が爆発的に伸びたのか

単に「訪日外国人が増えたから」というマクロな環境要因だけでは説明できません。PPIHは以下のような戦略的な取り組みを展開しています。

店舗ごとのMD戦略とニーズ対応

決算資料によれば、PPIHは「訪日客数増加、顧客ニーズの多様化に対し、店舗ごとのMD戦略やニーズに沿った商品開発などにより人気が向上したことで、さらに多くの客数・国籍の顧客が来店」と説明しています。

これを具体的に見ていくと、国籍別の免税売上高構成比が変化していることがわかります。2024年6月期は韓国18.5%、中国17.4%、台湾11.0%だったのが、2025年6月期には韓国22.6%、中国19.7%、台湾15.7%へと変化しています。つまり、特定の国に依存せず、幅広い国籍の顧客を取り込むことに成功しているのです。

これは、各国の顧客が求める商品やサービスを理解し、店舗ごとにカスタマイズしているからこそ実現できる成果です。例えば、韓国人観光客には日本の化粧品や美容グッズが人気ですが、台湾人観光客は日用品や食品を好む傾向があります。こうした違いを踏まえて、店舗の商品構成を最適化しているわけです。

| 国籍 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | 変化 |

|---|---|---|---|

| 韓国 | 18.5% | 22.6% | +4.1pt |

| 中国 | 17.4% | 19.7% | +2.3pt |

| 台湾 | 11.0% | 15.7% | +4.7pt |

| ASEAN | 28.3% | 15.2% | ▲13.1pt |

| 米国 | 8.3% | 17.5% | +9.2pt |

| その他 | 6.6% | 9.3% | +2.7pt |

プロモーションとパートナーシップの強化

インバウンド顧客を獲得するためには、認知を高めることが不可欠です。PPIHは旅行会社や航空会社との連携を強化し、集客に貢献しています。また、店頭での商品問い合わせが多いことから、一部の旗艦店ではAI商品検索システムを導入し、顧客の利便性を向上させています。これにより、接客時間が削減され、生産性の改善にもつながっています。

なぜこの戦略が効果的だったのか

インバウンドマーケティングにおいて重要なのは、「一般化された外国人観光客像」ではなく、「国籍や嗜好ごとにセグメント化された具体的な顧客像」を持つことです。PPIHの成功は、この顧客理解の深さに起因しています。

さらに、SNSや口コミを通じて多数の国籍の顧客から支持を得たことで、「絶対王者」としてのポジションを確立しつつあります。一度来店した顧客が、次回の訪日時にも必ず訪れる「名実ともに絶対王者へと歩みを進める」という表現が決算資料に記載されていますが、これはブランドロイヤルティの構築に成功していることを示しています。

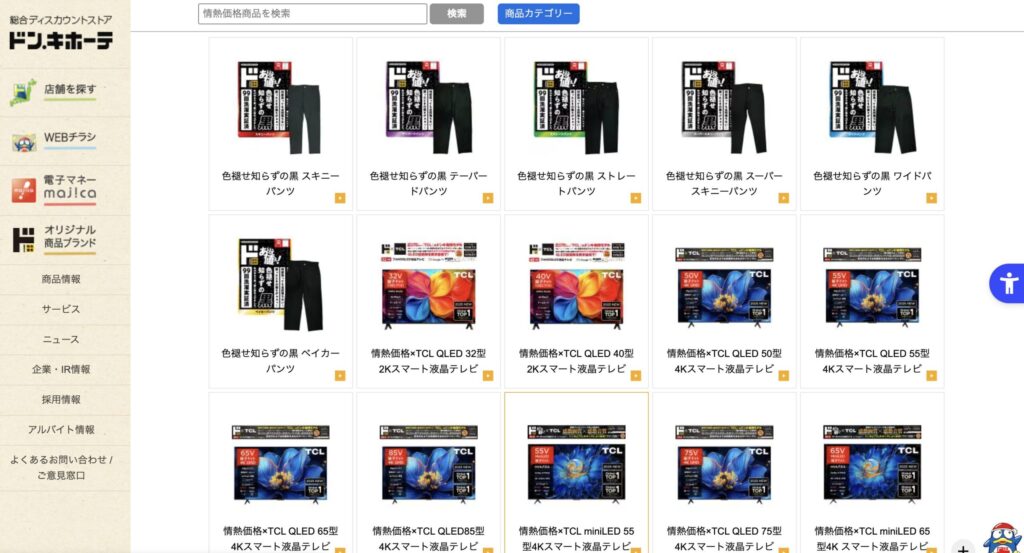

マーケティング観点での注目点②|PB/OEM戦略で収益性を高める「商品開発力」

PPIHのもう一つの強みは、プライベートブランド(PB)やOEM(相手先ブランド製造)商品の展開です。2025年6月期のPB/OEM売上高は3,170億円(前期比128.8%)と大きく伸長し、売上構成比も22.8%(前期比+3.5pt)へと拡大しています。

なぜPB/OEMが重要なのか

小売業において、PBやOEM商品は単なる「安い商品」ではありません。適切に展開すれば、以下のようなメリットがあります。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 粗利率の向上 | 中間マージンを削減できるため、同じ販売価格でも粗利を確保しやすい |

| 差別化 | 他店では買えないオリジナル商品として、独自のポジションを築ける |

| 顧客ニーズへの対応 | 自社で企画・開発できるため、顧客の声を反映しやすい |

| ブランド価値の向上 | 質の高いPB商品は、企業全体のブランドイメージを高める |

PPIHは「定番棚をOEM化させる転換戦略」を推進しています。つまり、ナショナルブランド(NB)商品で売れている定番商品を分析し、同等以上の品質でOEM化することで、収益性を高めているのです。

具体的な取り組み事例

決算資料には、「スーパーゴリラのひとつかみ」というパートナー協業品の事例が掲載されています。これは、各パートナーとの協業を推進し、ニーズを捉えた商品開発により、ヒット商品に育てることに成功した事例です。

また、PB/OEM商品の開発においては、国内外に向けた商品開発の幅が広がっており、OEM転換戦略を進めたことで、さらに収益性が向上しています。2026年6月期計画では、PB/OEM売上を4,000億円まで伸ばす目標を掲げており、売上構成比も26.2%へと引き上げる方針です。

収益性向上のメカニズム

PB/OEM戦略が収益性に寄与する理由は、粗利率の改善だけではありません。「NPB」(Next Private Brand)の開発など、成長戦略を推進することで、低減や商品ラインナップの差別化を図り、売上を拡大させることができます。

結果として、DS事業の総利益率は27.9%(前期比+0.5pt)と改善しており、PB/OEM売上の拡大が収益性向上に直結していることがわかります。

マーケティング観点での注目点③|価格戦略と顧客理解で実現する「売上と収益の両立」

インフレが続く環境下で、多くの小売業が苦戦する中、PPIHは価格戦略を巧みに活用して売上と収益性の両立を実現しています。

「マジ価格」など価格戦略の展開

PPIHは「マジ価格」を中心とした価格戦略を強化しています。マジ価格とは、消費者が「本当に安い」と感じる価格設定を行うことで、価格感度の高い顧客層を取り込む施策です。

決算資料によれば、「価格感度の高まりに対してマジ価格を中心とした価格戦略が奏功し、食品や日用消耗品が伸長」とあります。つまり、単なる値下げではなく、戦略的な価格設定によって、顧客の購買意欲を刺激しているのです。

季節品やトレンド商品の強化

さらに、PPIHは季節品やトレンド商品の品揃えを強化しています。これにより、「季節品が好調だったことやトレンドを捉えたMD戦略により非食品が伸長」という結果につながっています。

トレンド商品の展開は、単に売上を伸ばすだけでなく、店舗への来店動機を高める効果があります。「今、ドン・キホーテに行けば、話題のあの商品が手に入る」という期待感を醸成することで、既存顧客のリピート率を高め、新規顧客の獲得にもつながります。

顧客セグメント別の価格戦略

PPIHの価格戦略が優れているのは、顧客セグメントごとに異なるアプローチを取っている点です。

| 顧客セグメント | 価格戦略 | 狙い |

|---|---|---|

| 価格重視層 | マジ価格による低価格訴求 | 来店頻度の向上、まとめ買い促進 |

| トレンド重視層 | 話題の商品をいち早く展開 | 新規顧客獲得、客単価向上 |

| インバウンド | 豊富な品揃えと免税対応 | 購買点数増加、高単価商品の販売 |

このように、顧客のニーズに応じて価格戦略を使い分けることで、幅広い顧客層から支持を得ています。

販管費のコントロールも両立

価格戦略を展開する一方で、PPIHは販管費率を24.7%(前期比▲0.2pt)に抑えることにも成功しています。これは、売上の伸長や生産性の改善が寄与しているためです。

具体的には、人件費や水光熱費の増加、免税関連コストなど様々な費用が増加する中でも、売上高の伸長や生産性の改善により、販管費率を前年よりも下回る水準に維持できています。これは、オペレーションの効率化やDX推進による成果といえるでしょう。

UNY事業と海外事業から学ぶ|課題への対応と改善プロセス

PPIHの成長を語る上で、DS事業だけでなく、UNY事業や海外事業の取り組みも見逃せません。特に、課題を抱える事業に対してどのように対応しているかは、マーケターにとって重要な学びとなります。

UNY事業|非食品改革と価格戦略の転換

UNY事業は、総合スーパー(GMS)を展開する事業です。2025年6月期の売上高は4,702億円(前期比+2.4%)と微増でしたが、DS事業ほどの勢いはありません。

しかし、PPIHはUNY事業の改革を着実に進めています。決算資料によれば、「PPIHグループの人財・商品の連携が本格的に稼働し、DSの成功事例の導入が加速した非食品改革は進行期に収益に貢献へ」とあります。

具体的には、以下のような取り組みを展開しています。

既存店の改善

- 食品分野では、品揃えを変更した菓子の伸長、産地直送品の増加、米類の特需による好調

- 非食品分野では、先行店舗の成功事例として家電製品やキッチン雑貨の売上に貢献

- 新MDの導入が成功

価格戦略の強化

- majica会員限定施策のマジ価格などPPIH共通販促施策の効果

- 顧客数は前年比100.9%と価格戦略を強化し改善基調に

コストコントロール

- PB/OEM売上が1,207億円(前期比109.8%)と伸長し、キャラクターグッズや季節家電などの非食品の売上拡大が粗利率に寄与

- 販管費は前期比99.6%とコストコントロールに成功

このように、UNY事業は課題を抱えながらも、DS事業で培ったノウハウを活用し、改善を進めています。この「成功事例の横展開」は、多事業を展開する企業にとって重要な戦略です。

海外事業|構造改革と中長期的な成長基盤づくり

海外事業は、営業利益率1.8%と低迷しており、PPIHグループの中では最も課題が大きい事業です。特に、シンガポールや台湾では遅れが取り戻せず、計画未達成となりました。

しかし、PPIHは海外事業を諦めるのではなく、事業構造の見直しを進めています。

アジア事業の取り組み

- 営業利益は21億円(前期差+18億円)と増益

- 人員の適正化や業務内製化など、生産性改善を進めたことにより、販管費率が前期比▲2.7ptと大きく下回る

- タイ・香港・マカオは現地企業との商談による不動産商品の仕入れや驚安施策の推進で一定の効果

北米事業の取り組み

- 中間決算で下方修正した計画を上回って着地

- MarukaiCAは前期からの季節に合わせたMD戦略、催事イベントに加え、営業時間の延長、EBTの取扱い開始など様々な営業戦略の奏功により、客数前年比+8.6%と入気伸張が継続

- Gelson'sは火災による店舗焼失後にロイヤル顧客が周辺店舗に来店したことによる売上高伸長、期初からのロス改善と人件費管理が継続

海外事業は短期的には厳しい状況ですが、中長期的な成長に向けて、コンセプトの再定義とオペレーションの安定化を推進しています。これは、撤退するのではなく、「今後の成長への一歩を踏み出す」という前向きな姿勢の表れです。

長期経営計画「Double Impact 2035」|成長への確信と新たなステージ

PPIHは2025年6月期に、新しい長期経営計画「Double Impact 2035」を発表しました。これは、「稼ぐ力」を成長への確信として、「新・稼ぐ力」へと進化させる計画です。

「新・稼ぐ力」とは何か

決算資料によれば、「新・稼ぐ力」は以下の式で表されます。

新・稼ぐ力 = TAM(成長機会)× 実現する仕組み × 人・能力

これは、単に売上や利益を追求するのではなく、以下の3つの要素を掛け合わせることで、持続的な成長を実現するという考え方です。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| TAM(成長機会) | Total Addressable Market(総有効市場)を指し、今後成長が見込める市場領域を見極める |

| 実現する仕組み | 成長機会を確実に収益化するための事業モデルやオペレーション |

| 人・能力 | 戦略を実行する人材の育成と組織能力の強化 |

成長投資を加速させる方針

「Double Impact 2035」では、成長投資を加速させ、飛躍の10年を目指すとしています。具体的には、国内外での新規出店、IT投資、サステナビリティへの取り組みなどを強化する方針です。

2026年6月期の設備投資額は750億円以上を計画しており、そのうちDS事業約332億円、UNY事業約89億円、海外事業約56億円、IT約200億円、その他約72億円を予定しています。

ROEとROICの安定・改善

長期経営計画では、資本効率の高い経営を追求する姿勢も示されています。2025年6月期のROEは15.8%(前期比+2.1pt)と改善しており、2026年6月期は収益性の向上によりさらなる改善を見込んでいます。

また、ROICについても、DS事業やUNY事業で収益性が向上しており、連結でも改善傾向にあります。これは、単に売上を伸ばすのではなく、資本を効率的に活用した経営ができていることを示しています。

サステナビリティ経営|ESG課題への取り組みと企業価値向上

PPIHは、環境・社会課題の解決と事業成長の両立を図り、持続可能な事業運営を実現することを掲げています。2025年6月期には、ESG評価機関の客観的な評価を活用することで、高評価の獲得と指数採用を通じた企業価値の向上を図っています。

中期目標と進捗状況

PPIHは、サステナビリティ経営において、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の3つの領域で具体的な目標を設定しています。

| 領域 | 中期目標 | 2025年6月期の進捗 |

|---|---|---|

| 環境(E) | ・CO2排出量を50%削減(30年まで/国内店舗・拠点) ・顧客サービスのプラスチック使用量を70%削減(30年まで) ・Scope3の各カテゴリー排出量の把握と削減目標の設定 | ・CO2排出量:32.7%削減(2013年度比) ・プラスチック使用量:約67%削減(2019年度比) ・Scope3:サプライチェーン全体の排出削減の必要性及び排出量算定支援に関するパートナー説明会を実施 |

| 社会(S) | ・サステナブル調達方針とサプライチェーン行動規範の徹底 ・メイトのMDプランナーを毎年新規で200名輩出(30年6月期まで) ・女性店長を100名に拡大(30年6月期まで) ・女性社員の離職率を5%まで低減(30年6月期まで) ・次世代幹部育成プログラムの推進 ・指名・報酬委員会の設置・運営 ・事業継続計画(BCP)の策定と開示 | ・人権・労働に関する重篤なリスク回答を確認した結果、重大リスク・インシデントにあたる工場はないことを確認 ・メイトのMDプランナー:127名輩出(25年6月期は234名を対象にメイトのMDプランナー輩出に向けた研修(年2回)を行ったが、実施時期の関係で後期研修後に登用されるメイトのMDプランナーは次会計年度に集計) ・女性店長:合計46名(21年6月期より33名増加) ・女性社員の離職率:7.3%(21年6月期より4.3pt改善) ・次世代幹部育成:幹部及び幹部候補者81名が受講 ・指名・報酬委員会:9回開催<br>IT分野や海外事業の自然災害リスクに備えたBCP策定に着手 |

| ガバナンス(G) | ・指名・報酬委員会の設置・運営 ・事業継続計画(BCP)の策定と開示 | (上記社会(S)と同様) |

FTSE Blossom Japan Indexへの選定

2025年6月期には、「FTSE Blossom Japan Index」構成銘柄に選定されました。これにより、GPIFが採用するESG指数全ての構成銘柄に採用されることになりました。このような外部評価は、PPIHのサステナビリティへの取り組みが客観的に評価されていることを示しています。

なぜサステナビリティが重要なのか

サステナビリティ経営は、単なる社会貢献ではありません。長期的な企業価値の向上につながる重要な戦略です。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| リスク管理 | 環境規制や社会課題への対応を先回りすることで、将来的なリスクを低減 |

| ブランド価値向上 | サステナブルな企業姿勢は、顧客やステークホルダーからの信頼を高める |

| 人材確保 | 社会課題に取り組む企業は、優秀な人材を惹きつけやすい |

| 資金調達の円滑化 | ESG投資の拡大により、投資家からの評価が高まる |

PPIHは、サステナビリティ経営を通じて社会および事業の持続可能性を高め、長期的な企業価値の向上につなげています。

マーケターが学べるポイント|PPIHの戦略から得られる実践的なヒント

ここまで、PPIHの2025年6月期決算を詳しく見てきました。最後に、マーケターとして自社の業務に活かせる実践的なヒントをまとめます。

顧客理解の深さが成長の原動力

PPIHの成功の根底にあるのは、徹底した顧客理解です。インバウンド顧客を国籍ごとにセグメント化し、それぞれのニーズに応じた商品展開を行うことで、幅広い顧客層から支持を得ています。

自社への応用ポイント

- 顧客を一括りにせず、属性や嗜好でセグメント化する

- 各セグメントのニーズを深掘りし、商品やサービスをカスタマイズする

- 定量データだけでなく、定性的な顧客の声も収集し、施策に反映する

PB/OEM戦略で差別化と収益性を両立

PPIHは、PB/OEM商品の展開により、他社との差別化と収益性の向上を同時に実現しています。単なる低価格商品ではなく、顧客ニーズに応える質の高い商品開発が鍵です。

自社への応用ポイント

- ナショナルブランドの売れ筋商品を分析し、自社で企画・開発できる領域を見極める

- OEM転換により、粗利率を改善しつつ、価格競争力を高める

- PB商品を単なるコスト削減策ではなく、ブランド価値向上の手段として位置づける

価格戦略は顧客セグメントごとに使い分ける

PPIHは、価格重視層には「マジ価格」、トレンド重視層には話題の商品展開というように、顧客セグメントごとに異なる価格戦略を展開しています。

自社への応用ポイント

- 全顧客に同じ価格戦略を適用するのではなく、セグメントごとに最適な施策を検討する

- 価格だけでなく、商品の付加価値や顧客体験も含めて総合的に価値を提供する

- 価格戦略の効果を定期的に測定し、PDCAを回す

オペレーションの効率化が収益性を支える

PPIHは、売上を伸ばしながらも販管費率を抑えることに成功しています。これは、DX推進やオペレーション改革による生産性向上の成果です。

自社への応用ポイント

- AI商品検索システムなど、テクノロジーを活用して顧客体験と業務効率を両立する

- 人件費や固定費の増加を前提に、売上成長と生産性改善で吸収する

- ROEやROICなど、資本効率の指標も意識した経営を行う

成功事例の横展開で全社の成長を加速

DS事業で成功した施策をUNY事業に展開するなど、PPIHはグループ内での知見共有を積極的に行っています。

自社への応用ポイント

- 成功事例を属人化せず、組織全体で共有する仕組みを作る

- 他部署や他事業の取り組みから学び、自部門に応用する

- 定期的なナレッジシェアリングの場を設け、ベストプラクティスを横展開する

中長期的な視点で投資判断を行う

PPIHは、海外事業が短期的に苦戦していても撤退するのではなく、構造改革を進めながら中長期的な成長を目指しています。

自社への応用ポイント

- 短期的な数字だけでなく、3年後、5年後の成長シナリオを描く

- 失敗を恐れず、改善を重ねながら挑戦を続ける

- ROIが見えにくい投資でも、将来の成長に必要なものは果敢に実行する

サステナビリティは企業価値向上の手段

PPIHは、ESG課題への取り組みを単なるコストではなく、企業価値向上の手段として位置づけています。

自社への応用ポイント

- 環境や社会課題への対応を、ブランド価値やステークホルダーからの信頼向上につなげる

- サステナビリティ目標を設定し、進捗を可視化することで、社内外にコミットメントを示す

- ESG投資家や取引先からの評価を高めることで、資金調達や事業機会の拡大につなげる

今後の成長可能性と考えられる課題

PPIHの2025年6月期決算は非常に好調でしたが、今後も継続的に成長するためには、いくつかの課題もあります。最後に、成長余地と懸念点を整理しておきましょう。

成長余地①|インバウンド需要のさらなる取り込み

訪日外国人数は今後も増加が見込まれており、インバウンド需要はまだまだ成長余地があります。PPIHは免税売上高で過去最高を記録しましたが、さらなる拡大が期待できます。

特に、アメリカやヨーロッパなど、まだシェアが低い地域からの観光客を取り込むことができれば、売上のさらなる伸長が見込めます。また、リピーター顧客の増加により、安定した収益基盤を構築することも可能です。

成長余地②|PB/OEM商品のさらなる拡大

2026年6月期計画では、PB/OEM売上を4,000億円まで伸ばす目標を掲げています。これが達成できれば、売上構成比は26.2%となり、収益性のさらなる向上が期待できます。

「NPB」の開発など、新たな商品カテゴリーへの展開も進めており、差別化の強化と粗利率の改善が同時に実現できる可能性があります。

成長余地③|DX推進による生産性向上

AI商品検索システムの導入など、PPIHはDXを積極的に推進しています。今後、店舗オペレーションのさらなる効率化や、顧客データの活用による精緻なマーケティングが可能になれば、収益性の改善余地は大きいでしょう。

特に、在庫管理の最適化や需要予測の精度向上により、機会ロスと在庫ロスの両方を削減できれば、利益率のさらなる向上が見込めます。

懸念点①|海外事業の収益化の遅れ

海外事業は営業利益率1.8%と低迷しており、グループ全体の足を引っ張る状況が続いています。特に、シンガポールや台湾では計画未達成が続いており、事業構造の見直しが急務です。

海外展開は中長期的な成長に不可欠ですが、短期的には収益性の改善が求められます。撤退も含めた大胆な判断が必要になる可能性もあります。

懸念点②|人件費や固定費の上昇圧力

PPIHは販管費率を抑えることに成功していますが、今後も人件費や水光熱費の上昇圧力は続くと予想されます。特に、人手不足が深刻化する中で、人件費の増加は避けられません。

売上成長と生産性改善で吸収する戦略は有効ですが、成長が鈍化した場合には利益率が低下するリスクがあります。継続的なコストコントロールと、付加価値の高い商品・サービスへのシフトが求められます。

懸念点③|競合の追い上げ

ディスカウントストア市場では、ドン・キホーテが圧倒的な地位を築いていますが、今後は他の小売業による追い上げも予想されます。特に、インバウンド需要の取り込みでは、百貨店や専門店も力を入れており、競争が激化する可能性があります。

差別化を継続するためには、商品開発力の強化や、顧客体験のさらなる向上が不可欠です。また、ブランドロイヤルティを高めるための施策も重要になります。

まとめ|PPIHの決算から学ぶマーケティング戦略の要諦

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)の2025年6月期決算は、売上高2兆2,468億円、営業利益1,623億円(営業利益率7.2%)という好調な結果となりました。この成長を支えたのは、徹底した顧客理解と、柔軟かつ戦略的なマーケティング施策の数々です。

最後に、マーケターが押さえておくべき重要なポイントを整理します。

顧客理解こそが全ての起点

PPIHの成功は、顧客を深く理解し、そのニーズに応じた施策を展開したことに尽きます。インバウンド顧客を国籍別にセグメント化し、店舗ごとのMD戦略を最適化したこと、価格重視層とトレンド重視層で異なるアプローチを取ったことなど、顧客理解の深さが成長の原動力となっています。

差別化と収益性は両立できる

PB/OEM商品の展開により、PPIHは他社との差別化と収益性の向上を同時に実現しています。単なるコスト削減策ではなく、顧客価値を高める商品開発を行うことで、粗利率の改善とブランド価値の向上を両立させています。

価格戦略は戦略的に使い分ける

価格は単なる数字ではなく、顧客とのコミュニケーション手段です。PPIHは「マジ価格」により価格重視層を取り込む一方で、トレンド商品の展開により単価の高い顧客層も獲得しています。顧客セグメントごとに最適な価格戦略を展開することが、売上と収益の両立につながります。

オペレーション改革で収益性を支える

売上を伸ばすだけでなく、販管費率を抑えることで営業利益率を向上させることができます。DX推進やオペレーション改革により、生産性を高めることが、持続的な成長の基盤となります。

長期的な視点を持つ

短期的な数字に一喜一憂するのではなく、中長期的な成長シナリオを描き、そこに向けた投資を継続することが重要です。PPIHは海外事業で苦戦しながらも、構造改革を進めながら成長を目指しており、この姿勢がグループ全体の成長につながっています。

サステナビリティは企業価値向上の手段

環境や社会課題への対応は、単なるコストではなく、ブランド価値やステークホルダーからの信頼を高める投資です。ESG評価の向上により、資金調達や事業機会の拡大にもつながります。

PPIHの決算から学べることは数多くありますが、最も重要なのは「顧客を理解し、価値を提供し続ける」という小売業の基本を徹底していることです。時代の変化に対応しながらも、この基本を忘れずに実践することが、持続的な成長につながるのです。

あなたの会社でも、顧客理解を深め、戦略的なマーケティング施策を展開することで、PPIHのような成長を実現できるはずです。ぜひ、今回の学びを自社の業務に活かしてみてください。

参考資料: