- はじめに:マーケターが決算から学ぶべき理由

- 全体の業績サマリー:逆風下でも増収増益を実現

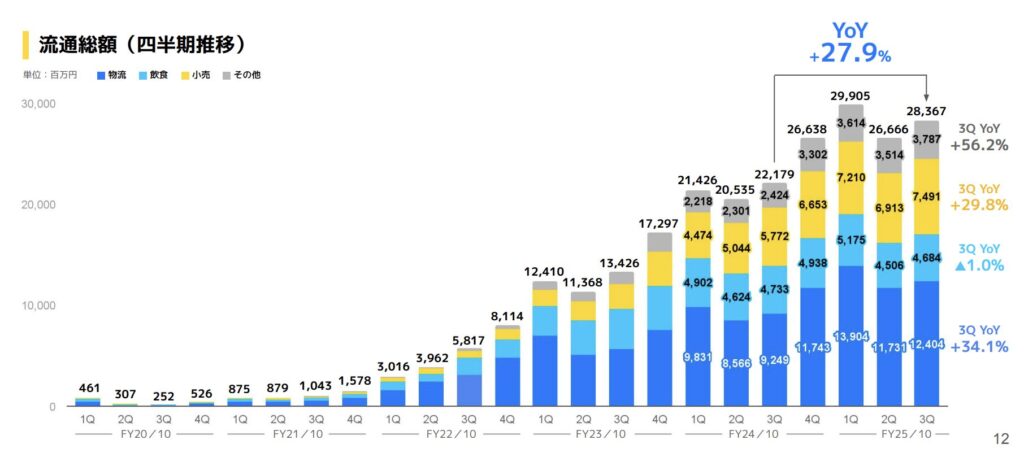

- マーケティング観点での注目点①:「選択と集中」による事業ポートフォリオ戦略

- マーケティング観点での注目点②:「規律ある投資」によるコスト最適化

- マーケティング観点での注目点③:「受入負荷軽減プロジェクト」による顧客単価向上

- マーケティング観点での注目点④:地方自治体との連携による効率的な認知拡大

- マーケティング観点での注目点⑤:競合優位性の源泉「圧倒的No.1」の確立

- 課題と今後の戦略:完璧ではない決算から学ぶこと

- 新規事業:既存アセットを活用した展開

- 業界別戦略の深掘り:セグメント別マーケティング戦略

- サービス運営方針の変更:コンプライアンス強化による信頼性向上

- 数字から読み解く「稼働率」と「コアワーカー比率」の重要性

- まとめ:タイミー決算から学ぶマーケティング戦略のKey Takeaways

はじめに:マーケターが決算から学ぶべき理由

あなたの会社で「主力商品の売上が落ちてきた」「顧客獲得コストが上がってきた」「競合が増えて差別化が難しい」といった課題に直面していませんか?

多くのマーケターは、こうした逆風の中で「売上を伸ばす」ことと「利益を確保する」ことの両立に悩んでいます。今回取り上げるタイミーのFY25/10 第3四半期決算は、まさにその答えを示す好例です。

タイミーは、スキマバイト(スポットワーク)のマッチングプラットフォームを運営する企業です。この四半期、飲食業界という主要セグメントが低迷する中で、売上高を前年比30.5%増の248億円に伸ばしながら、営業利益は82.5%増の50億円という驚異的な成長を遂げました。

この記事では、数字の羅列ではなく「なぜタイミーはこのような成果を出せたのか」「どんな戦略的意思決定があったのか」をマーケティングの視点で徹底解説します。あなたの日々のマーケティング業務に活かせるヒントが、きっと見つかるはずです。

全体の業績サマリー:逆風下でも増収増益を実現

まずは全体像を把握しましょう。タイミーのFY25/10 第3四半期累計(9ヶ月間)の主要指標は以下の通りです。

| 指標 | FY25/10 3Q累計 | 前年同期比 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | 248億円 | +30.5% | 飲食低迷も物流が牽引 |

| 営業利益 | 50億円 | +82.5% | コスト効率化で大幅増 |

| 営業利益率 | 20.5% | +5.8pt | 規律ある投資が奏功 |

| 流通総額 | 849億円 | - | プラットフォーム全体の取引規模 |

| 平均テイクレート | 29.1% | - | 高水準を維持 |

| 稼働率 | 86.1% | -0.6pt | 高い充足率を継続 |

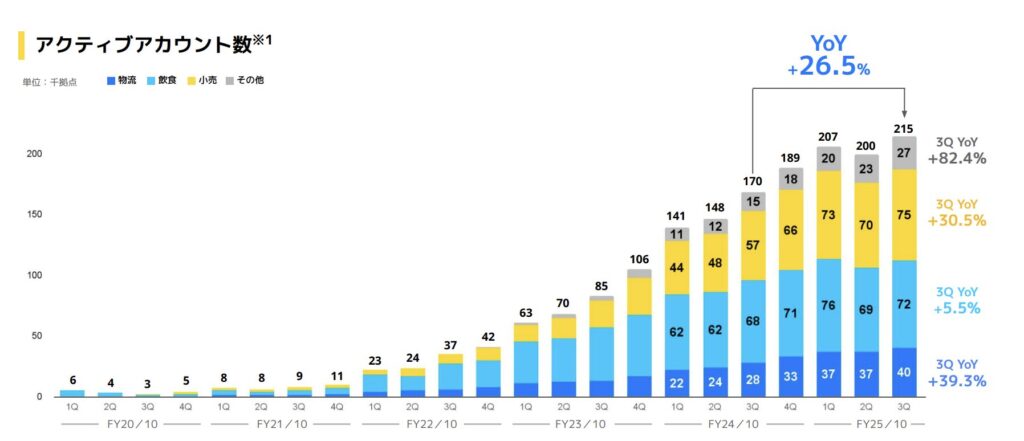

| アクティブアカウント数 | 623千拠点 | +26.5% | 物流中心に順調拡大 |

ここで注目すべきは、売上成長率(+30.5%)よりも営業利益成長率(+82.5%)が大幅に高いという点です。通常、成長企業は売上拡大のために積極投資し、利益率が圧迫されがちですが、タイミーは真逆の動きを見せています。

この背景には何があったのでしょうか?

マーケティング観点での注目点①:「選択と集中」による事業ポートフォリオ戦略

飲食業界の不振とその背景

タイミーにとって飲食業界は伝統的な主力セグメントでした。しかし、この四半期、飲食業界の売上高成長率は前年比でマイナスとなっています。

その要因として決算資料では以下が挙げられています:

| 要因 | 影響 |

|---|---|

| リオープニング需要の反動 | 2023年のコロナ明け需要が一巡 |

| コストインフレーション | 企業の人件費抑制姿勢の強まり |

| 不正利用対策の影響 | プラットフォームの健全性確保のための施策 |

飲食業界の月次推移を見ると、2024年夏頃から成長率が急速に鈍化し、直近ではマイナス成長が継続しています。通常、このような主力事業の不振は企業全体の業績を大きく圧迫します。

物流業界への「選択と集中」

しかし、タイミーはここで戦略的な判断を下しました。それが物流業界への積極的なリソースシフトです。

物流業界の成長状況を見てみましょう:

| 指標 | 3Q単体の前年比 |

|---|---|

| 流通総額 | +56.2% |

| アクティブアカウント数 | +82.4% |

物流業界がなぜこれほど伸びたのか?その理由は明確です:

コスト優位性の比較可能性

物流業界は、タイミーのような「スポットワーク」と比較される対象として「派遣」が存在します。企業は派遣とスポットワークのコストを明確に比較できるため、タイミーのコスト優位性が際立ちやすいのです。

特に、直近のコストプレッシャーが高まる環境下では、この比較優位性がより強く働きました。

2024年問題による人手不足の深刻化

物流業界では、トラックドライバーの時間外労働規制(いわゆる2024年問題)により、人手不足がより深刻化しています。この環境下で、柔軟に人手を確保できるタイミーの価値が高まったのです。

マーケターが学ぶべきポイント

ここでマーケターが学ぶべきは、「既存の主力事業に固執せず、市場環境に応じて成長領域にリソースをシフトする柔軟性」です。

多くの企業は、伝統的な主力事業が不振でも、「これまでの投資を無駄にしたくない」「組織的にここが中心だから」という理由で、非効率な投資を続けがちです。

タイミーは飲食業界を完全に諦めたわけではありません(後述する新プライシングモデルなど、反転施策も進行中)。しかし、短期的な成長ドライバーとして物流に集中投資する判断を下しました。

これは「ROI(投資対効果)の高い領域に集中する」という、マーケティングの基本原則を忠実に実行した好例です。

マーケティング観点での注目点②:「規律ある投資」によるコスト最適化

前年との劇的なコスト構造の変化

営業利益が82.5%も伸びた最大の要因は、コスト構造の抜本的な見直しにあります。

特に注目すべきは、販売費および一般管理費の内訳です:

| コスト項目 | FY24/10 3Q | FY25/10 3Q | 変化 |

|---|---|---|---|

| クライアントマーケティング費(対売上比) | 18.3% | 6.2% | -12.1pt |

| 業務委託料(対売上比) | 10.6% | 7.7% | -2.9pt |

| ワーカーマーケティング費(対売上比) | 17.0% | 8.2% | +2.8pt(実額増) |

| HR費用(対売上比) | 30.5% | 15.0% | -0.4pt |

クライアント獲得コストの劇的削減

最も劇的な変化はクライアントマーケティング費の対売上比率が18.3%→6.2%に低下したことです。

決算資料によると、前年の3Q(FY24/10 3Q)は「試験的にクライアントマーケティング・BPO費用を大幅に計上」していました。つまり、様々な施策を試していたということです。

しかし今期は、不正利用対策の影響を踏まえた「規律を持った投資」にシフト。効果の見込まれる施策に絞り込むことで、大幅なコスト削減を実現しました。

ワーカー獲得への集中投資

一方で、ワーカーマーケティング費は実額ベースで増加しています。これは供給側(ワーカー)の確保が事業成長のボトルネックになるとの判断に基づくものです。

タイミーのようなマッチングプラットフォームでは、「需要(企業)」と「供給(ワーカー)」のバランスが重要です。飲食業界の需要が一時的に低迷している状況でも、将来の成長に向けてワーカープールを拡大しておくことは戦略的に重要です。

マーケターが学ぶべきポイント

ここから学べるのは、「すべてのマーケティング施策を一律に扱わない」ということです。

多くの企業では、マーケティング予算を「前年比●%増」のように一律で決めがちです。しかし、タイミーは:

- 効果検証済みの施策(ワーカー獲得)には積極投資

- 試験的な施策(クライアント獲得の一部)は大胆に削減

- 外部委託(BPO)も効果を見極めて削減

というメリハリの効いた投資配分を実現しています。

マーケターは常に「この施策のROIは?」「今、最も投資すべき領域は?」を問い続ける必要があります。タイミーのこの判断は、その好例と言えるでしょう。

マーケティング観点での注目点③:「受入負荷軽減プロジェクト」による顧客単価向上

顧客当たり単価(LTV)の課題

マーケティングにおいて、「新規顧客獲得」と同じくらい重要なのが「既存顧客からの売上拡大(アップセル・クロスセル)」です。

タイミーの場合、AA(アクティブアカウント)当たり流通総額が、この指標に相当します。

過去の推移を見ると、AA当たり流通総額は長らくマイナス成長が続いていました。つまり、新規顧客は増えているが、1顧客あたりの利用額は減少傾向にあったのです。

しかし、FY25/10 3Q単体では+1.1% YoYと、ついにプラス成長に転じました。

この転換をもたらした施策が「受入負荷軽減プロジェクト」です。

受入負荷軽減プロジェクトの仕組み

企業がスポットワーカーを受け入れる際、以下のような「受入負担」が発生します:

この受入負担が理由で、「もっと人手が欲しいけど、受け入れる余裕がない」という企業が多数存在していました。

タイミーの受入負荷軽減プロジェクトでは、以下のソリューションを提供します:

| ソリューション | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| フィールドマネージャー配置 | タイミーから経験豊富な人材を配置し、受入サポートや現場教育を実施 | 正社員の負担を大幅削減 |

| 受入サポーター育成 | スポットワーカーの中から優秀な人材を受入サポーターとして育成 | 継続的な受入体制の構築 |

| 短期・長期派遣への橋渡し | スポットワークで適性を見極めた上で、派遣契約へ移行 | 管理体制の強化と安定化 |

驚異的な成果

このプロジェクトの成果は目覚ましいものでした:

導入拠点の募集人数:

- 前年比: +1.8倍

- 半数近くが7月途中からの配置にも関わらず、この成長率

合意拠点数:

- 3ヶ月で約25拠点増加

- 8月末時点で約45拠点

さらに、決算資料では「大手1社当たり月間2桁億円のポテンシャル(流通総額ベース)がある」と明記されています。

マーケターが学ぶべきポイント

ここから学べるのは、「顧客の本質的な課題を解決することで、売上は自然に伸びる」ということです。

多くの企業は「もっと買ってください」「追加のサービスも使ってください」と、プロダクトアウトの営業をしがちです。

しかしタイミーは、顧客が「もっと使いたいのに使えない理由」を深掘りし、その解決策(受入負荷軽減)を提供することで、顧客側から「もっと使いたい」という声を引き出すことに成功しました。

これは、真のカスタマーサクセスの好例です。自社の商品・サービスで、顧客が「もっと使いたいのに使えない理由」は何か?それを解決できれば、LTVは自然に向上します。

マーケティング観点での注目点④:地方自治体との連携による効率的な認知拡大

中小企業へのリーチという課題

タイミーのビジネスモデルにおいて、大手企業へのアプローチは営業チームが直接対応できます。しかし、地方の中小企業に効率的にリーチするのは大きな課題でした。

従来型のマス広告は費用対効果が見合わず、かといって営業人員を全国に配置するのもコストがかかります。

自治体連携という解決策

タイミーが見出した解決策が、地方自治体・商工会議所との連携でした。

現在、28道府県56自治体と連携協定を締結しています(2025年9月11日時点)。

連携内容は以下の通り:

| 施策 | 効果 |

|---|---|

| 自治体主催の事業者向け説明会 | 信頼性の高いチャネルでの認知拡大 |

| 自治体広報誌への掲載 | 地域の事業者への幅広いリーチ |

| 商工会議所との連携 | 既存の事業者ネットワークの活用 |

具体的な成果

決算資料では、具体的な自治体との比較データが示されています:

栃木県日光市(締結:2024年5月)

- 連携自治体と未締結自治体で累積募集人数を比較

- 連携自治体の募集人数増が顕著に上回る

北海道倶知安町(締結:2023年10月)

- 同様に連携自治体での募集人数増が明確

マーケターが学ぶべきポイント

ここから学べるのは、「パートナーシップマーケティングの威力」です。

特にBtoB事業において、自社だけで全国の中小企業にリーチするのは非効率です。しかし、既に信頼関係のある第三者(この場合は自治体)と組むことで:

- 信頼性の担保: 自治体のお墨付きという安心感

- 効率的なリーチ: 既存の広報チャネルの活用

- 低コスト: 自社で広告費をかけるより効率的

というメリットを享受できます。

あなたのビジネスでも、「自社の顧客層に影響力のある第三者」は誰でしょうか?業界団体、専門家、インフルエンサー...様々な可能性があるはずです。

マーケティング観点での注目点⑤:競合優位性の源泉「圧倒的No.1」の確立

競合増加という脅威

スキマバイト市場は成長市場であるがゆえに、新規参入企業が増加しています。実際、決算資料でも「新規参入増加により競争環境に変化が生じる」と認めています。

しかし、タイミーは「圧倒的な業界プレゼンスを確立」していると断言しています。

その根拠は何でしょうか?

3つの競合優位性

決算資料では、以下3つの競合優位性が示されています:

| 優位性 | 指標 | 強み |

|---|---|---|

| ①人が集まる | 稼働率86% | ワーカー数が多く、企業の求人が充足されやすい |

| ②ワーカーの働きぶりが良い | リピートワーカー率64% 無断欠勤率約0.1% | 質の高いワーカーが定着している |

| ③営業による手厚いサポート | 営業人数741人 | きめ細かい顧客対応が可能 |

ネットワーク効果による参入障壁

これらの優位性は、いわゆる「ネットワーク効果」によって強化されています:

一度この循環が回り始めると、後発企業が追いつくのは非常に困難です。

市場シェアNo.1の確立

決算資料では、以下の調査結果が示されています:

サービス利用率: タイミーがNo.1

- 調査:マクロミル(2025年1-2月実施)

- 対象:直近1年以内にスキマバイトを経験した18-69歳1,033人

求人掲載数: タイミーがNo.1

- 調査:日本マーケティングリサーチ機構(2025年5-6月)

マーケターが学ぶべきポイント

ここから学べるのは、「先行者優位を活かして、圧倒的No.1の地位を確立する重要性」です。

「競合が増えてきたらどうしよう」と不安になるのではなく、競合が増える前に圧倒的なシェアを獲得し、ネットワーク効果を働かせることが重要です。

また、No.1であることを客観的な調査データで証明し、マーケティングメッセージとして活用することも、タイミーの巧みな戦略です。

顧客は「みんなが使っているサービス」を選びたがります。No.1であることを明確に示すことで、この心理を活用できます。

課題と今後の戦略:完璧ではない決算から学ぶこと

直面している課題

タイミーの決算は素晴らしい内容でしたが、完璧ではありません。むしろ、課題を率直に開示している点が参考になります。

主な課題:

| 課題 | 現状 | 対応策 |

|---|---|---|

| 飲食業界の利用低迷 | 売上高YoY成長率マイナス | 新プライシングモデルでPoCを開始 |

| 小売業界の一部顧客のコスト抑制 | 成長率の鈍化 | スーパーでのBPR、ドラッグストアへの横展開 |

| 全社売上成長率の鈍化 | 4Q見通し+18.5%-20.6%(3Qは+27.3%) | 受入負荷軽減PJの効果は来期以降 |

特に、売上成長率の鈍化は投IPOしたてのタイミーにとって投資家からはマイナスなイメージに映っていることでしょう。

飲食業界向け新プライシングモデル

特に注目すべきは、飲食業界向けの新たなプライシングモデルのPoC(概念実証)を開始している点です。

詳細は開示されていませんが、現在のコスト抑制環境下でも利用しやすい価格体系を検討していると推測されます。

小売業界でのBPR(業務プロセス再設計)

小売業界では、「業務の幅が広い(レジ、品出し、惣菜、鮮魚、青果等)」という課題があります。

タイミーはBPR(Business Process Re-engineering)、つまり業務プロセスを分解・再構築し、スポットワーカーでも対応できるようにする取り組みを進めています。

これにより、「未経験でも働きやすい環境」を作り、参入障壁を下げることができます。

マーケターが学ぶべきポイント

ここから学べるのは、「課題を隠さず、対応策とセットで示す透明性」です。

多くの企業は、決算説明で「良いこと」しか言わず、課題には触れたがりません。しかし、投資家や顧客は、課題のない企業など存在しないことを知っています。

むしろ、課題を認識し、それに対する具体的な対応策を持っていることを示す方が、信頼を得られます。

マーケティングコミュニケーションにおいても同様です。自社商品の弱点を隠すのではなく、「この点は現在改善中で、こういう対策をしています」と誠実に伝えることが、長期的な信頼につながります。

新規事業:既存アセットを活用した展開

タイミー キャリアプラス

タイミーは、既存事業で蓄積したデータを活用した新規事業も展開しています。

タイミー キャリアプラスは、スポットワーカーを正社員として紹介する人材紹介サービスです。

通常の人材紹介との違いは:

| 項目 | 従来型人材紹介 | タイミー キャリアプラス |

|---|---|---|

| 書類選考 | 必要 | 不要(タイミー履歴書で代替) |

| 面接 | 複数回必要なことも | 1回で完結 |

| 推薦の根拠 | 履歴書・職務経歴書 | 実際の勤務実績データ |

| 内定承諾率 | - | 大幅に改善 |

「タイミー履歴書」という、実際の勤務実績を可視化した独自の履歴書により、採用プロセスが劇的に効率化されています。

ダイレクトリクルーティングへの展開

さらに、キャリアアドバイザーを介さないダイレクトリクルーティングのPoCも開始しています。

蓄積されたデータを基にしたレコメンドがワーカーの応募を促進し、より効率的なマッチングを実現する狙いです。

マーケターが学ぶべきポイント

ここから学べるのは、「既存事業で蓄積したアセット(データ、顧客基盤)を活用した新規事業展開」という戦略です。

タイミーは、スポットワークで蓄積した「ワーカーの勤務実績データ」という貴重なアセットを持っています。これを活用することで:

- 差別化された価値提供: 他の人材紹介にはない「実績データ」という強み

- 低コストでの新規事業立ち上げ: 既存顧客基盤を活用できる

- シナジー効果: スポットワーク→正社員という流れで、双方の事業が強化される

自社でも、既存事業で蓄積しているアセット(データ、ノウハウ、顧客関係)を棚卸しし、それを活用した新たな価値提供ができないか、考えてみる価値があります。

業界別戦略の深掘り:セグメント別マーケティング戦略

タイミーの成功要因の一つが、業界ごとに最適化されたマーケティング戦略を展開していることです。

物流業界:コスト優位性の明確な訴求

| 戦略要素 | 具体策 |

|---|---|

| ターゲット | 派遣を活用している企業(コスト比較が容易) |

| 訴求ポイント | コスト削減効果の定量的提示 |

| 深耕策 | 受入負荷軽減プロジェクト(1拠点あたりの利用拡大) |

| テイクレート戦略 | 繁忙期はボリュームディスカウントを縮小し高水準維持 |

物流業界では、派遣との比較でコスト優位性を訴求しやすいという特性を最大限活用しています。

飲食業界:新プライシングモデルとサブセグメント開拓

| 戦略要素 | 具体策 |

|---|---|

| 課題認識 | コスト抑制による利用控え |

| 短期対策 | コントラクト業務(給食・食堂運営)への横展開 |

| 中長期対策 | 新プライシングモデルのPoC |

| ターゲットの多様化 | 従来の飲食店以外のセグメント開拓 |

飲食業界は現在苦戦していますが、サブセグメントの開拓と価格戦略の見直しで反転を目指しています。

小売業界:BPRによる参入障壁の低減

| 戦略要素 | 具体策 |

|---|---|

| 課題認識 | 業務が多岐にわたり、スポットワーカーの活用が難しい |

| 解決策 | BPR(業務プロセス再設計)の提案 |

| 横展開 | スーパー→ドラッグストア等、サブインダストリーへの浸透 |

| 大手対策 | 一部大手のコスト抑制の影響を受けつつも、新規開拓を継続 |

小売業界では、業務を分解してスポットワーカーでも対応可能にするというコンサルティング型のアプローチを取っています。

その他業界:バーティカル戦略の展開

ホテル業界:

- 繁忙期(夏休み、年末年始の宴会シーズン)に向けた計画的提案

- 物流同様、受入負荷軽減プロジェクトの導入開始

介護業界:

- 営業・マーケティング・プロダクトそれぞれでバーティカル戦略を展開

- 有資格者と無資格者の双方をマッチング可能という強みを活用

- 流通総額YoY +147.0%という驚異的成長を実現

マーケターが学ぶべきポイント

ここから学べるのは、「One Size Fits All(万能策)ではなく、セグメントごとに最適化されたアプローチを取る」ことの重要性です。

多くの企業は、「当社のソリューション」という単一のメッセージをすべての顧客に発信します。しかしタイミーは:

- 物流には「コスト削減」

- 小売には「業務効率化(BPR)」

- 介護には「有資格者・無資格者両対応」

というように、セグメントごとの課題と訴求ポイントを変えています。

これは手間がかかりますが、各セグメントでの成約率・LTVを大きく改善する効果があります。

サービス運営方針の変更:コンプライアンス強化による信頼性向上

2025年9月1日からの重要な変更

タイミーは、2025年9月1日からサービス運営方針を大きく変更しました。これはマーケティング戦略ではありませんが、長期的なブランド価値向上という意味で重要です。

主な変更内容:

| 変更項目 | 従来 | 変更後 |

|---|---|---|

| 労働契約成立タイミング | 業務当日のQRコード読み取り時 | ワーカーの応募完了時 |

| クライアントからの解約 | 比較的柔軟 | 原則不可(解約可能事由を明確化) |

| 休業手当の支払い | 限定的 | 24時間前を過ぎた後の解約は必要(天災等除く) |

変更の狙い

この変更は、厚生労働省が示す「スポットワークにおける労働契約のあり方」に準拠したものです。

メリット:

- ワーカー保護の強化: スポットワーク業界全体の健全性向上

- 社会的信頼の獲得: 業界のパイオニアとしての責任ある対応

- 長期的な市場拡大: コンプライアンス強化により、より多くの企業が安心して利用できる

懸念されるデメリット:

- クライアントの利用控え: 柔軟性の低下を懸念する企業の利用減少

しかし、決算資料では「これまでの全体のマッチング数における休業手当が必要な解約件数の割合は限定的」と明記されており、実際の影響は限定的と見ています。

マーケターが学ぶべきポイント

ここから学べるのは、「短期的な売上よりも、長期的な信頼性・ブランド価値を優先する判断」の重要性です。

この変更により、短期的には一部顧客の離反があるかもしれません。しかし:

- 業界全体の健全性向上につながる

- 企業の社会的責任を果たす

- 長期的なブランド価値の向上

という、より大きな価値を生み出します。

マーケティングは「売れればいい」ではありません。社会から信頼されるブランドを構築することが、最も強力で持続可能なマーケティング戦略です。

数字から読み解く「稼働率」と「コアワーカー比率」の重要性

プラットフォームビジネスの生命線

タイミーのようなマッチングプラットフォームでは、「稼働率」が極めて重要なKPIです。

稼働率 = 稼働人数 ÷ 募集人数

FY25/10 3Q累計の稼働率は86.1%と高水準を維持しています(YoYでは-0.6pt)。

この稼働率の高さを支えているのが、コアワーカー比率の向上です。

コアワーカー戦略

タイミーはワーカーを以下のように分類しています:

| 分類 | 定義 | 特徴 |

|---|---|---|

| コアワーカー | 月8回以上就業 | 安定した供給源、スキル・信頼性高い |

| 低・中頻度ワーカー | 月1-7回就業 | 補完的な供給源 |

| 新規ワーカー | 初めて利用 | 将来のコアワーカー候補 |

稼働総数に占めるコアワーカーの割合は55%と、過去最高水準に達しています。

なぜコアワーカー比率が重要か?

コアワーカーは:

- 応募から勤務までのリードタイムが短い(すぐに働ける)

- 業務スキルが高い(何度も経験している)

- 無断欠勤率が低い(責任感が高い)

という特性があり、クライアント満足度に直結します。

マーケターが学ぶべきポイント

ここから学べるのは、「新規顧客獲得だけでなく、既存顧客(この場合はワーカー)のロイヤリティ向上が重要」ということです。

多くのマーケターは「新規顧客獲得」に注力しがちですが、タイミーは「コアワーカー化(ロイヤリティ向上)」にも注力しています。

あなたのビジネスでも:

- 一度きりの顧客を、リピーターにするための施策は?

- ヘビーユーザーを、さらにロイヤルカスタマーにする方法は?

を考えることで、LTVを大きく改善できる可能性があります。

まとめ:タイミー決算から学ぶマーケティング戦略のKey Takeaways

タイミーのFY25/10 第3四半期決算から、マーケターが学ぶべきポイントを整理しましょう。

戦略レベルのKey Takeaways

| No | Key Takeaway | 具体例 |

|---|---|---|

| 1 | 選択と集中:主力事業の不振に固執せず、成長領域にリソースをシフト | 飲食低迷→物流へ積極投資 |

| 2 | 規律ある投資:すべての施策を一律に扱わず、ROIに基づいてメリハリをつける | クライアント獲得費-12pt、ワーカー獲得費は実額増 |

| 3 | 顧客の本質的課題解決:「もっと使いたいのに使えない理由」を解消する | 受入負荷軽減PJで顧客単価+1.1%に転換 |

| 4 | パートナーシップ活用:効率的なリーチのため第三者と連携 | 56自治体との連携で地方中小企業にリーチ |

| 5 | 圧倒的No.1の確立:先行者優位を活かしネットワーク効果を働かせる | 稼働率86%、リピーター率64%、営業741人 |

戦術レベルのKey Takeaways

| No | Key Takeaway | 具体例 |

|---|---|---|

| 6 | セグメント別最適化:One Size Fits Allではなく業界ごとに戦略を変える | 物流=コスト、小売=BPR、介護=有資格者対応 |

| 7 | 既存アセット活用:蓄積したデータ・顧客基盤から新規事業を創出 | スポットワーク実績→正社員紹介(キャリアプラス) |

| 8 | 透明性のあるコミュニケーション:課題を隠さず対応策とセットで開示 | 飲食低迷を認め、新プライシングモデルPoCを明示 |

| 9 | コンプライアンス優先:短期的売上より長期的信頼性を重視 | 労働契約タイミング変更で「ワーカー保護」強化 |

| 10 | 既存顧客のロイヤリティ向上:新規獲得だけでなく既存客の深堀り | コアワーカー比率55%達成 |

今すぐあなたのビジネスで実践できること

ステップ1:現状分析

- 自社の事業ポートフォリオで、ROIの高い領域・低い領域を明確化する

- マーケティング施策ごとのROIを測定し、優先順位をつける

ステップ2:顧客理解の深化

- 「もっと使いたいのに使えない理由」を顧客にヒアリングする

- セグメントごとの本質的な課題を言語化する

ステップ3:戦略的投資配分

- ROIの高い領域には積極投資、低い領域は大胆に削減

- 短期的な売上より、長期的なLTV・ブランド価値を重視する判断基準を持つ

ステップ4:パートナーシップ開拓

- 自社の顧客層に影響力のある第三者(業界団体、専門家等)をリストアップ

- Win-Winの連携方法を検討する

ステップ5:継続的な改善

- KPIをモニタリングし、PDCAを高速で回す

- 課題を隠さず、チーム内で共有し対策を立てる文化を作る

タイミーの決算は、単なる数字の羅列ではなく、明確な戦略的意思決定の積み重ねによって作られたものです。

「なぜこの数字になったのか?」「どんな戦略があったのか?」という視点で決算を読み解くことで、あなた自身のマーケティング戦略にも活かせるヒントが必ず見つかります。

今回の記事が、あなたの日々のマーケティング業務の一助となれば幸いです。