はじめに

マーケティングの世界で働く皆さんは、このような疑問を持ったことはありませんか?「なぜスターバックスだけが、これほどまでに日本市場で成功し続けているのか?」同じコーヒーを扱う競合他社が数多く存在する中で、スターバックスが圧倒的な存在感を示している背景には、どのような戦略があるのでしょうか。

実際、日本のコーヒー市場は非常に競争が激しい環境です。ドトールやタリーズといった老舗コーヒーチェーンをはじめ、コンビニエンスストアの100円コーヒー、さらには缶コーヒーという日本独自の市場まで、消費者の選択肢は無数にあります。それにも関わらず、スターバックスは2024年で、コーヒーショップ市場で約30%以上という高いシェアを誇り、売上3,251億円、店舗数2,041店舗という数字を叩き出しています。(※Statista調査の市場規模約1兆円のシェアで計算)

この記事では、日本のコーヒー市場における主要プレイヤーを網羅的に分析し、各社のポジションを明確にした上で、スターバックスがなぜ「唯一無二」のブランドとして君臨し続けているのかを、マーケティングの視点から徹底解説します。単なる業績比較ではなく、ブランド戦略、顧客体験、市場ポジショニングの観点から、スターバックスの成功要因を紐解いていきます。

日本のコーヒー市場の全体像と規模

日本のコーヒー市場を理解するためには、まずその全体像を把握することが重要です。日本は世界第4位のコーヒー消費国として知られており、国民の7割がコーヒーを日常的に消費するという、まさにコーヒー大国と呼べる状況にあります。

出典:Report Linker.調査、My Voice調査

市場規模の推移と現状

2023年の日本のコーヒーショップ市場は約1兆円に達しています。この市場も新型コロナウイルスの影響で一時期大幅減となり、業界全体が大きな打撃を受けました。

現在の市場は完全に回復基調にあり、特にスターバックスのような大手チェーンが市場をけん引している状況です。世界的なコーヒー市場の規模が2025年に3800億ドル(約56兆円)であることを考えると、日本市場は世界市場の重要な一角を占めていることが分かります。

日本のコーヒー消費の特徴

日本のコーヒー市場には、他国にはない独特の特徴があります。最も顕著なのは、缶コーヒーとボトルコーヒーの存在です。これらは日本で生まれ、日本で最も発達した商品カテゴリーであり、日本人の7割がコーヒーを消費する背景には、この手軽さが大きく影響しています。

また、日本の消費者は品質に対する要求が非常に高く、同時に利便性も重視する傾向があります。これが、スターバックスの成功要因の一つにもなっています。コーヒーに対する投資意欲も高く、プレミアム価格であっても品質が伴えば受け入れられる土壌があることも、日本市場の大きな特徴と言えるでしょう。

日本のコーヒー市場における主要プレイヤーの完全マップ

日本のコーヒー市場は、大きく5つのカテゴリーに分類することができます。それぞれが異なる顧客ニーズに対応し、独自のポジションを築いています。

セルフサービス式コーヒーチェーン

このカテゴリーの最大手は間違いなくスターバックスです。2025年時点で2,041店舗を展開し、売上3,251億円という圧倒的な数字を記録しています。

スターバックスの基本データ

- 店舗数:2,041店舗(2025年時点)

- 売上:3,251億円(2024年度、前年比11%増)

- 営業利益:247億円

- 市場シェア:約30%(コーヒーショップ市場)

- 全世界での位置:店舗数第3位

ドトールコーヒーの現状も見逃せません。約1,479店舗を展開し、2024年2月期の売上は801億円を記録しています。ドトールの特徴は多業態展開にあり、「ドトールコーヒーショップ」「エクセルシオールカフェ」「コロラド」「星乃珈琲店」の4つのブランドを使い分けています。

タリーズコーヒーは2024年7月末現在で796店舗を展開し、業界4番手のポジションにあります。伊藤園との親会社関係を活かしたコラボレーション商品や、季節限定商品で話題性を創出している点が特徴的です。

コメダ珈琲店は愛知県発祥のコーヒーチェーンで、約900店舗を展開しています。売上は288億円規模で、「シロノワール」という看板メニューで差別化を図っています。

コンビニエンスストア カウンターコーヒー

近年、コーヒー市場に大きなインパクトを与えているのがコンビニの100円コーヒーです。セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートの3大チェーンがそれぞれ独自のブランドで展開しています。

セブン-イレブン(セブンカフェ)

- 価格:レギュラーサイズ140円(2025年現在)

- 特徴:ドリップタイプ、全国約21,000店舗での展開

ローソン(MACHI café)

- 価格:Sサイズ140円

- 特徴:エスプレッソタイプ、高品質志向

ファミリーマート(ファミマカフェ)

- 価格:Sサイズ140円

- 特徴:季節限定商品の豊富さ

これらのコンビニコーヒーは、価格の手頃さと立地の良さで、従来のコーヒーチェーンとは異なる顧客層を開拓しています。

缶コーヒー・ボトルコーヒー市場

日本独自の市場として、缶コーヒーとボトルコーヒーがあります。この領域では以下の企業が主要プレイヤーとなっています。

ネスレ:「ネスカフェ」ブランドで圧倒的なシェア

UCC上島珊瑚:日本のコーヒー文化の草分け的存在

伊藤園:「タリーズ」との連携も活用

キリン、サントリー、アサヒ:飲料大手としての参入

ファストフード チェーンのコーヒー

マクドナルドが2014年に導入した100円コーヒーは、市場に大きな影響を与えました。「プレミアムローストコーヒー」として、コーヒーチェーンに対抗する価格設定で参入しています。

喫茶店・個人店

個人経営の喫茶店は、全体の約半分を占めると推測されています。これらは地域密着型で、独自の顧客基盤を持っています。

各プレイヤーのポジショニング分析

価格軸による市場マップ

日本のコーヒー市場を価格軸で整理すると、以下のような構造になります。

| 価格帯 | 主要プレイヤー | 特徴 |

|---|---|---|

| プレミアム(400円以上) | スターバックス(フラペチーノ等) | 体験価値重視 |

| ミドル(200-400円) | スターバックス(ドリンク)、タリーズ | 品質と利便性のバランス |

| スタンダード(150-200円) | ドトール、エクセルシオール | 効率性重視 |

| エコノミー(100-150円) | コンビニ、マクドナルド | 価格競争力重視 |

顧客体験軸による分析

コーヒー購入時の顧客体験を軸にすると、以下のように分類できます。

体験重視型

- スターバックス:「サードプレイス」概念

- コメダ珈琲:ゆったりとした時間の提供

効率重視型

- ドトール:高回転率の店舗運営

- コンビニ:利便性最優先

品質重視型

- タリーズ:スペシャルティコーヒーへのこだわり

- 個人店:こだわりの一杯

スターバックスの唯一無二性を支える5つの要素

ここからが本記事の核心部分です。なぜスターバックスが日本のコーヒー市場で唯一無二の存在になり得ているのか、5つの要素に分けて詳しく分析していきます。

1. 独自のブランド体験設計(サードプレイス戦略)

スターバックスの最大の差別化要因は、単なるコーヒー販売ではなく「サードプレイス」という概念を日本市場に持ち込んだことです。サードプレイスとは、家(ファーストプレイス)と職場(セカンドプレイス)に次ぐ、第三の居場所という意味です。

この概念が日本で特に成功した理由は、日本の都市部における住環境と働き方にマッチしたからです。狭いワンルームマンションに住む若者や、長時間労働で疲弊したビジネスパーソンにとって、スターバックスは「自分だけの時間を過ごせる場所」として機能しました。

具体的な体験設計の要素

スターバックスは店舗設計から音楽、照明に至るまで、すべてが一貫した体験を提供するように設計されています。これは単なる「おしゃれなカフェ」を超えた、戦略的なブランド体験の設計と言えます。

- 空間設計:長時間滞在を前提とした座席配置

- 音響設計:集中や会話に適した音量とプレイリスト

- 照明設計:リラックスと集中を促す照明

- 香り:コーヒーの香りによる五感への訴求

2. 日本市場特化型のメニュー開発戦略

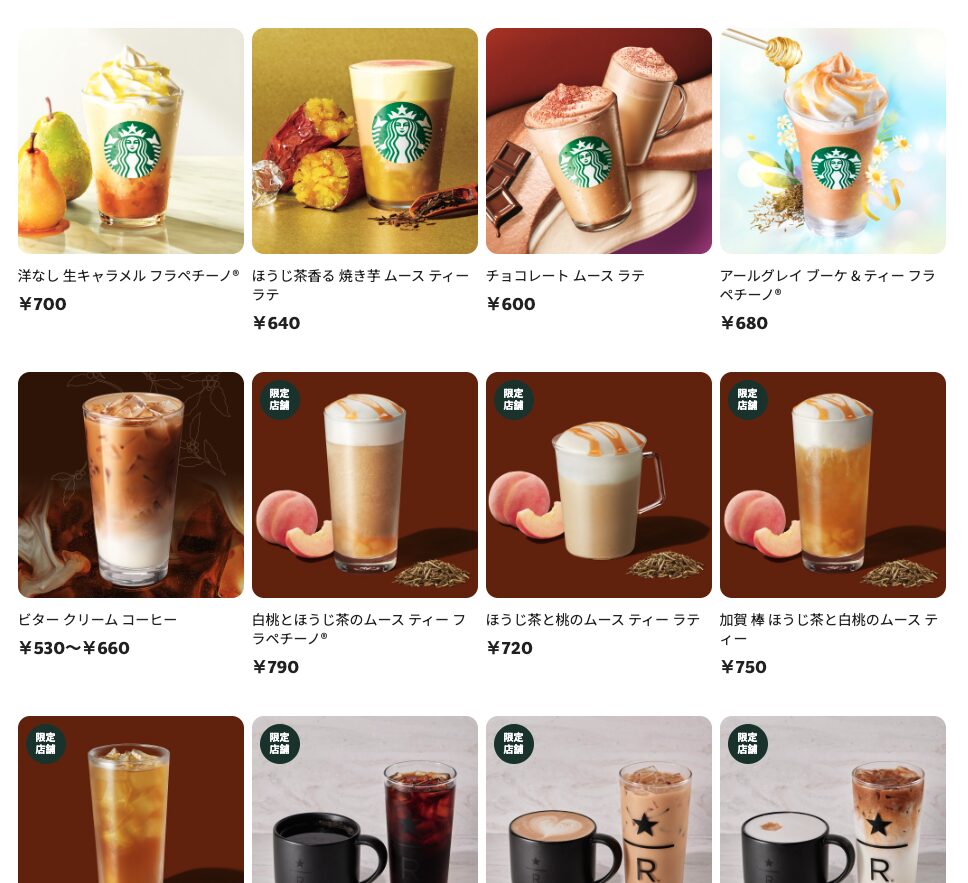

スターバックスが他のグローバルチェーンと大きく異なるのは、日本市場に特化したメニュー開発への取り組みです。アメリカ本国では画一的な商品展開が中心ですが、日本では季節感を重視した頻繁なメニュー変更を行っています。

季節限定戦略の成功要因

日本人の季節への関心の高さを理解し、年間を通じて季節限定商品を投入することで、「いつ行っても新しい発見がある」というリピート動機を創出しています。

- 春:桜フレーバーを活用した限定ドリンク

- 夏:フラペチーノの新フレーバー

- 秋:栗やかぼちゃを使った季節商品

- 冬:クリスマス限定の特別メニュー

この戦略は、森岡毅の売上方程式における「年間購入頻度」の向上に直接寄与しています。季節ごとに新商品が登場することで、顧客の来店動機が継続的に創出されているのです。

3. デジタル×リアル統合による顧客接点の最大化

スターバックスは早期からデジタル戦略に注力し、アプリを通じた顧客接点の強化を図っています。これは単なる注文ツールではなく、顧客との関係性を深めるためのプラットフォームとして機能しています。

スターバックス リワードプログラム

アプリを通じたポイントプログラムは、単なる割引制度ではなく、顧客の行動データを収集し、パーソナライズされた体験を提供するためのシステムです。

- 購買データの収集:個人の嗜好に基づくレコメンド

- 位置情報の活用:最寄り店舗での限定オファー

- 行動パターンの分析:来店頻度に応じたインセンティブ設計

4. プレミアム価格での価値提供(プライシング戦略)

スターバックスの価格設定は、競合他社と比較して明らかに高価格帯に位置しています。しかし、この価格設定が受け入れられているのは、価格に見合った価値を提供しているからです。

価格対比での価値提供

| 項目 | スターバックス | ドトール | コンビニ |

|---|---|---|---|

| コーヒー価格 | 350-450円 | 200-250円 | 140円 |

| 滞在時間許容 | 制限なし | 短時間想定 | テイクアウト中心 |

| Wi-Fi | 無制限 | 制限あり | 制限あり |

| 電源席 | 豊富 | 限定的 | なし |

この価格戦略は、プレファランス向上の3要素(ブランド・エクイティ、製品パフォーマンス、価格)のうち、ブランド・エクイティと製品パフォーマンスを圧倒的に高めることで、高価格を正当化している例と言えます。

5. 店舗立地戦略とブランド認知の相乗効果

スターバックスの店舗展開戦略は、単なる利便性追求ではなく、ブランド価値向上と一体となった戦略です。

都市型立地戦略の成功

スターバックスは一貫して都市部の一等地への出店を重視してきました。これは、賃料は高くなるものの、以下のメリットを生み出しています。

- ブランドの高級感演出:一等地にあることでのステータス感

- アクセシビリティ:通勤・通学路上での高い利便性

- 広告効果:店舗自体が巨大な看板として機能

この戦略により、森岡毅の売上方程式における「配荷率」と「認知率」の両方を効率的に向上させています。

スターバックスと競合他社の戦略比較分析

ドトールとの比較:効率性 vs 体験価値

ドトールとスターバックスは、同じコーヒーチェーンでありながら、まったく異なる戦略を採用しています。

ドトールの戦略

- 高効率オペレーション:平均社員数0.7人/店舗

- 価格競争力:200円のブレンドコーヒー

- 高回転率:短時間滞在を前提とした店舗設計

- 多業態展開:リスク分散と市場セグメント対応

スターバックスの戦略

- 体験価値重視:平均社員数1.9人/店舗

- プレミアム価格:350円以上のドリンク中心

- 長時間滞在歓迎:サードプレイス概念

- 単一ブランド集中:ブランド価値の最大化

この比較から分かるのは、両社が異なる顧客ニーズに対応していることです。ドトールは「効率的にコーヒーを飲みたい」ニーズに、スターバックスは「ゆっくりとした時間を過ごしたい」ニーズに対応しています。

コンビニコーヒーとの比較:利便性 vs ブランド体験

コンビニコーヒーの台頭は、コーヒー市場に大きなインパクトを与えましたが、スターバックスへの影響は限定的でした。これは、両者が異なる価値を提供しているからです。

コンビニコーヒーの価値提案

- 圧倒的な利便性:全国約6万店舗弱での展開

- 低価格:140円程度での提供

- スピード:注文から受取までの時間短縮

スターバックスの価値提案

- 体験価値:滞在空間としての価値

- ブランドステータス:持参することのステータス感

- カスタマイズ:個人の嗜好に合わせた調整

タリーズとの比較:品質重視の差別化戦略

タリーズは品質にこだわったコーヒーで差別化を図っていますが、ブランド力ではスターバックスに及びません。

タリーズの強み

- コーヒー品質:スペシャルティコーヒーへのこだわり

- 親会社連携:伊藤園とのコラボレーション

- 地域密着:地域特性に応じた店舗展開

スターバックスとの差

- ブランド認知度:グローバルブランドとしての知名度

- コンセプト:サードプレイスとしてのポジション

- 店舗体験:統一された高品質な空間

- マーケティング力:季節商品やプロモーションの企画力

WHYから始めるスターバックスのブランド戦略

サイモン・シネックのゴールデンサークル理論を使って、スターバックスのブランド戦略を分析してみましょう。この理論は、「WHY(なぜ)→HOW(どうやって)→WHAT(何を)」の順で情報を伝えることで、顧客の共感を得やすくなるというものです。

スターバックスのWHY:人と人をつなぐ

スターバックスのWHYは「人と人をつなぐ」ことです。単にコーヒーを販売するのではなく、人々が集い、つながる場所を提供することを使命としています。

スターバックスのHOW:サードプレイスの提供

このWHYを実現するためのHOWが「サードプレイス」の概念です。家でも職場でもない、第三の居場所を提供することで、人々のつながりを促進しています。

スターバックスのWHAT:高品質なコーヒーと空間

最終的なWHATは、高品質なコーヒーと快適な空間の提供です。しかし、これは手段であって目的ではありません。

この構造を理解すると、なぜスターバックスの顧客がブランドに対して強い愛着を持つのかが分かります。顧客は単にコーヒーを買っているのではなく、「人とのつながり」という価値を購入しているのです。

顧客の合理を理解する:オルタネイトモデル分析

さらにスターバックスの成功をより深く理解するために、オルタネイトモデルを使って顧客の行動を分析してみましょう。

きっかけ

- 何をしている時:仕事の合間、友人との約束、勉強時間

- どこで:オフィス街、駅前、大学近く

- 誰と:一人、友人、同僚

- いつ:平日の午後、週末の昼間

欲求

- 理想・進歩・自己実現:自分らしい時間を過ごしたい

- ルーティンの効率化:集中できる環境が欲しい

- 競争意識や羨望:おしゃれな場所にいる自分を演出したい

抑圧

- 物理的抑圧:価格の高さ、混雑による席の確保困難

- 心理的抑圧:一人で入りにくい、長時間いることへの罪悪感

- 社会的抑圧:「意識高い系」に見られることへの懸念

行動

- 店舗への来店:アプリでの事前注文も含む

- 商品選択:季節限定商品の選択

- 滞在:勉強、読書、会話

報酬

- ポジティブな報酬:リラックス効果、集中力向上、ステータス感

- ネガティブな報酬:ストレスからの解放、日常からの逃避

この分析から分かるのは、スターバックスの顧客は単にコーヒーを求めているのではなく、「理想的な自分でいられる時間と空間」を求めているということです。

データで見るスターバックスの市場支配力

売上方程式での分析

次に、スターバックスの市場支配力を数値で確認してみましょう。

売上 = 人口 × 認知率 × 配荷率 × カテゴリー購入率 × ブランド選択率 × 年間購入率 × 購入個数 × 購入頻度 × 購入単価

スターバックスの推定値

- 人口:1億2600万人(日本全国)

- 認知率:95%(ほぼ全国民が知っている)

- 配荷率:17%(2,000店舗/全国カバー率)

- カテゴリー購入率:60%(コーヒーショップ利用率)

- ブランド選択率:30%(市場シェア)

- 年間購入率:80%(リピート率)

- 購入個数:1.2個(同時購入)

- 購入頻度:年20回(月1-2回)

- 購入単価:500円

この計算式に当てはめると、約3,500億円となり、実際の売上3,251億円とほぼ一致します。

競合他社との比較

同じ方程式でドトールを分析すると以下のようになります。

ドトールの推定値

- 配荷率:12%(約1,479店舗)

- ブランド選択率:10%

- 年間購入率:70%

- 購入頻度:年56回(週1回)

- 購入単価:250円

この場合の売上は約800億円となり、実際の売上801億円とほぼ一致します。

この分析から、スターバックスは特に「ブランド選択率」「購入単価」で圧倒的な優位性を持っていることが分かります。

今後の市場展開予測とスターバックスの戦略方向性

市場トレンドの変化

日本のコーヒー市場は以下のような変化が予想されます。

技術的変化

- AI・IoTの活用:個人の嗜好に合わせたパーソナライズ

- モバイルオーダーの普及:待ち時間の短縮

- サステナビリティ:環境配慮への要求増加

社会的変化

- リモートワークの定着:作業空間としての需要増加

- 健康志向の高まり:低カロリー、オーガニックへの需要

- 個人化の進展:自分だけの特別な体験への要求

スターバックスの戦略方向性

これらの変化に対して、スターバックスは以下の戦略が予想されます。

デジタル戦略の深化

- AI活用のパーソナライゼーション:過去の購買データを基にした個別推奨

- AR/VR技術の導入:新しい顧客体験の創造

- IoT技術の活用:店舗環境の最適化

サステナビリティ戦略

- 環境配慮型パッケージ:プラスチック削減への取り組み

- エシカルソーシング:コーヒー豆の持続可能な調達

- 店舗運営の環境配慮:再生可能エネルギーの活用

体験価値の更なる向上

- コミュニティ機能の強化:地域との結びつき深化

- 教育・文化活動:コーヒー文化の普及

- ウェルネス要素の追加:健康と美容への対応

他業界への応用可能な学び

スターバックスの成功要因は、コーヒー業界以外でも応用可能な普遍的な法則を含んでいます。

ブランド体験設計の重要性

単なる商品・サービスの提供ではなく、顧客の理想的な状態を実現する「体験」を設計することの重要性。これは、小売業、サービス業、BtoBビジネスにも応用可能です。

価格以外での差別化

価格競争に巻き込まれることなく、価値による差別化を実現することの重要性。特に、感情的価値や体験価値による差別化は、多くの業界で活用可能です。

デジタルとリアルの統合

オンラインとオフラインを統合した顧客体験の提供。これは、今後すべての業界で求められる戦略です。

継続的な顧客エンゲージメント

一度の購入で終わらせるのではなく、継続的な関係性を構築することの重要性。これは、サブスクリプションビジネスだけでなく、あらゆる業界で重要な視点です。

まとめ

日本のコーヒー市場における各プレイヤーの分析を通じて、スターバックスがなぜ唯一無二の存在として君臨し続けているのかが明確になりました。それは単にコーヒーが美味しいからでも、店舗が多いからでもありません。顧客の深層的なニーズを理解し、それに応える体験を一貫して提供し続けているからです。

スターバックスの成功は、マーケティングの本質を体現しています。それは、顧客が本当に求めているものを理解し、それを実現するための仕組みを構築することです。日本市場において、他のどの競合他社も提供できていない「自分らしくいられる時間と空間」という価値を提供し続けることで、価格を超えた選択理由を創出しているのです。

Key Takeaways

市場理解の重要性: 日本のコーヒー市場は5つのカテゴリーに分かれ、それぞれが異なる顧客ニーズに対応している。スターバックスは「体験価値重視」セグメントで圧倒的な地位を築いている

WHYから始める戦略: スターバックスは「人と人をつなぐ」というWHYを明確にし、それを実現するHOW(サードプレイス)とWHAT(高品質コーヒー)を一貫させている

価格以外での差別化: 競合が価格競争に走る中、スターバックスは体験価値による差別化で高価格を維持しながら市場シェア30%を獲得している

顧客の深層ニーズへの対応: 単なるコーヒー販売ではなく、「理想的な自分でいられる時間と空間」という顧客の本質的ニーズに応えている

継続的なエンゲージメント設計: 季節限定商品、アプリ、リワードプログラムを通じて、顧客との継続的な関係性を構築している

デジタルとリアルの統合: オンラインとオフラインを統合した顧客体験により、顧客接点の最大化と購買頻度の向上を実現している

一貫したブランド体験: 店舗設計から商品開発まで、すべてがブランドコンセプトに基づいて設計され、一貫した体験を提供している

データドリブンな意思決定: 売上方程式の各要素を意識した戦略立案により、効率的な成長を実現している